產(chǎn)品中心

我們不生產(chǎn)設(shè)備,只是您的設(shè)備售后保障服務(wù)商

-

圖影C700 A3變頻膠裝機(jī)立即咨詢圖影C700 A3變頻膠裝機(jī)

圖影C700 A3變頻膠裝機(jī)立即咨詢圖影C700 A3變頻膠裝機(jī) -

圖影C260 A4觸摸屏側(cè)膠膠裝機(jī)立即咨詢圖影C260 A4觸摸屏側(cè)膠膠裝機(jī)

圖影C260 A4觸摸屏側(cè)膠膠裝機(jī)立即咨詢圖影C260 A4觸摸屏側(cè)膠膠裝機(jī) -

圖影C400數(shù)控變頻A4高速重型膠裝機(jī)立即咨詢圖影C400數(shù)控變頻A4高速重型膠裝機(jī)

圖影C400數(shù)控變頻A4高速重型膠裝機(jī)立即咨詢圖影C400數(shù)控變頻A4高速重型膠裝機(jī) -

圖影C200H觸摸屏A4側(cè)膠膠裝機(jī)立即咨詢圖影C200H觸摸屏A4側(cè)膠膠裝機(jī)

圖影C200H觸摸屏A4側(cè)膠膠裝機(jī)立即咨詢圖影C200H觸摸屏A4側(cè)膠膠裝機(jī) -

圖影F20C 全自動(dòng)上封面膠裝機(jī)立即咨詢圖影F20C 全自動(dòng)上封面膠裝機(jī)

圖影F20C 全自動(dòng)上封面膠裝機(jī)立即咨詢圖影F20C 全自動(dòng)上封面膠裝機(jī) -

圖影C800數(shù)控變頻 A3重型膠裝機(jī)立即咨詢圖影C800數(shù)控變頻 A3重型膠裝機(jī)

圖影C800數(shù)控變頻 A3重型膠裝機(jī)立即咨詢圖影C800數(shù)控變頻 A3重型膠裝機(jī)

- 咨詢熱線:029-89533387

- 點(diǎn)擊查看更多

西安圖影機(jī)電設(shè)備有限公司

陜西省專業(yè)印后裝訂設(shè)備銷售服務(wù)商

西安圖影機(jī)電設(shè)備有限公司是陜西省專業(yè)印后裝訂設(shè)備銷售服務(wù)商,公司座落于十三朝古都西安,西安也是世界的四大古都之一。中華文明和中華民族重要發(fā)祥地。

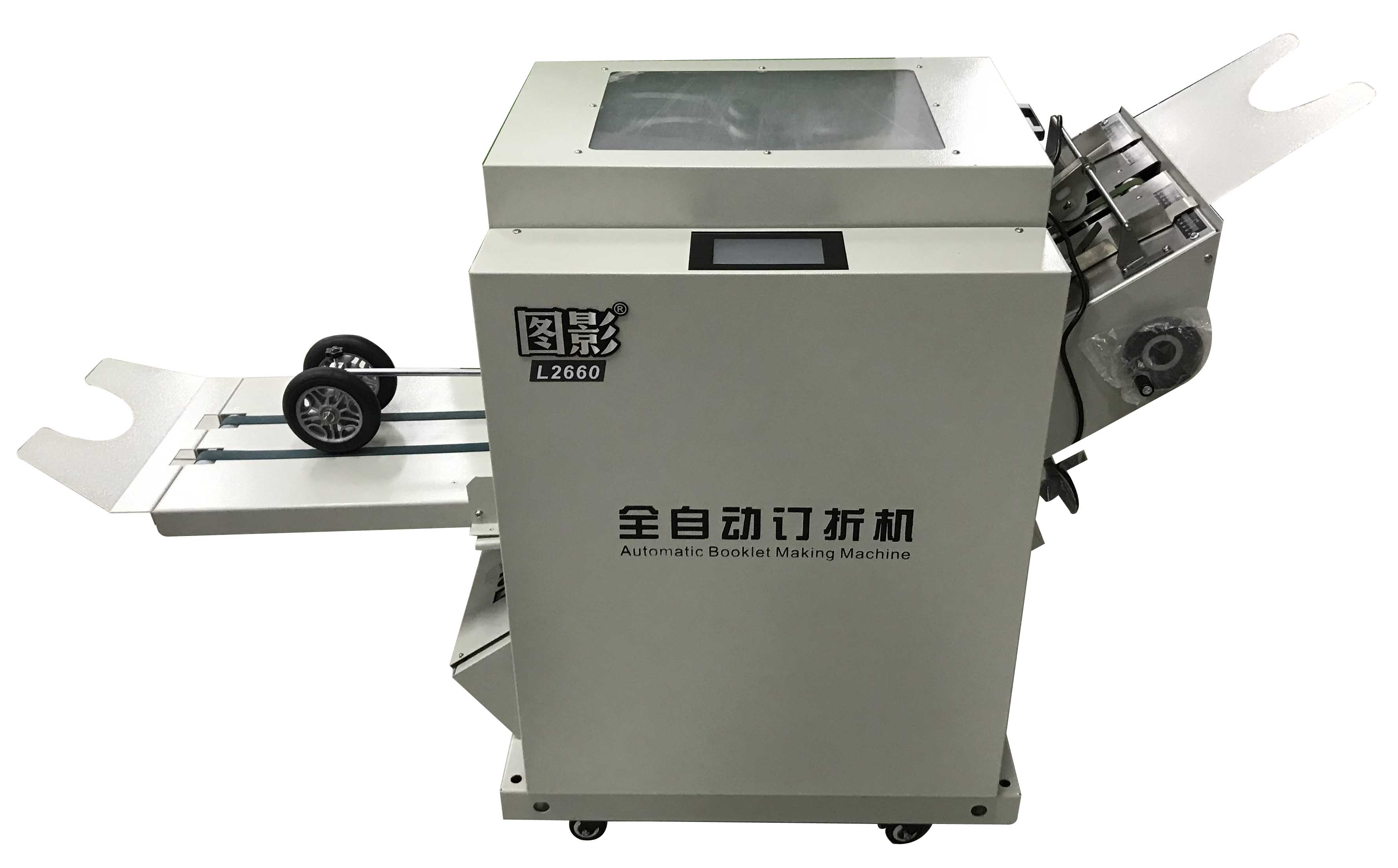

公司主要銷售無線膠裝機(jī),切紙機(jī),覆膜機(jī),數(shù)碼壓痕機(jī),訂折機(jī),燙金機(jī),異形不干膠模切機(jī),鎖線機(jī),名片切卡機(jī),打孔機(jī),裝訂機(jī)等印后設(shè)備

公司自成立伊始一直致力于推動(dòng)印后辦公行業(yè)的發(fā)展與進(jìn)步,依據(jù)準(zhǔn)確的市場定位和不斷創(chuàng)新經(jīng)營策略,引領(lǐng)辦公設(shè)備的消費(fèi)潮流,為消費(fèi)者提供個(gè)性化多樣化的服務(wù)。客戶群體遍布陜西省每個(gè)縣市,并得到了客戶一致認(rèn)可

DARES TO CHALLENGE

領(lǐng)航未來

合作 團(tuán)結(jié) 發(fā)展 交流 共贏

COOPERATION, UNITY, DEVELOPMENT, EXCHANGE, WIN-WIN

我們的使命

致力于打造辦公行業(yè)品牌

-

專業(yè)售后服務(wù)

10年以上專業(yè)印后裝訂設(shè)備售后經(jīng)驗(yàn),機(jī)器免費(fèi)上門安裝, 售后服務(wù)問題解決,西安市內(nèi)技術(shù)人員當(dāng)天到達(dá),地級市技術(shù)人員24 小時(shí)內(nèi)到達(dá)。 -

誠信贏得市場

誠信是做人之根本,立業(yè)之基,誠信是道路,隨著開拓者的腳步延伸; 誠信是智慧,隨著博學(xué)者的求索積累;誠信是成功,隨著奮進(jìn)者的拼搏臨近; 誠信是財(cái)富的種子,只要你誠信種下,就能找到打開金庫的鑰匙 -

質(zhì)量鑄就品牌

秉承過硬的產(chǎn)品質(zhì)量口碑,嚴(yán)格把控銷售的每一款產(chǎn)品品質(zhì),產(chǎn)品質(zhì)量是通向市 場的基石,是贏得用戶信賴的關(guān)鍵,今日的質(zhì)量,明日的市場。 -

客戶創(chuàng)造價(jià)值

不管你干什么事情,在什么層級的崗位,都要為客戶考慮,不管你是在遵守 規(guī)則,還是在突破規(guī)則,都要為客戶創(chuàng)造價(jià)格。

視頻中心

‘’一切為您,創(chuàng)造友好服務(wù)‘’—是我們不懈的追求

- 咨詢熱線:029-89533387

- 點(diǎn)擊查看更多

專業(yè)印后裝訂設(shè)備銷售服務(wù)商

致力于推動(dòng)印后辦公行業(yè)的發(fā)展與進(jìn)步,帶動(dòng)辦公設(shè)備的消費(fèi)潮流

-

11-242022淺析銀川復(fù)印機(jī)出現(xiàn)故障以及解決方案復(fù)印機(jī)在使用過程中出現(xiàn)問題或故障再所難免,下面小編就來總結(jié)一下復(fù)印機(jī)經(jīng)常遇到的問題以及解決方案:

-

09-292022闡述陜西壓痕機(jī)安全操作規(guī)程1.模切壓痕機(jī)運(yùn)行前操作人員必須對設(shè)備和安全裝置作空載檢查。各部分性能正常后 方可進(jìn)行生產(chǎn)。

-

09-222022安全操作甘肅訂折機(jī)的方法介紹安全在操作機(jī)器時(shí)必須要有一種良好的安全判別知識(shí),對電路不要私自的查看觸摸,設(shè)備在工作的狀態(tài)下不要做一些危險(xiǎn)的操作動(dòng)作,避免對咱們?nèi)松戆踩斐刹槐匾膩G失。

-

09-152022分析膠裝機(jī)出現(xiàn)cover是什么原因右邊夾紙板上有個(gè)圓孔,里面有個(gè)傳感器,用紙擋住下面紅燈亮,這個(gè)壞了或者里面掉東西。

-

09-082022教你如何維護(hù)保養(yǎng)切紙機(jī) ?①、工作開始前(換班或中途停車后繼續(xù)工作)應(yīng)對切紙機(jī)的主要部件進(jìn)行檢查,加注潤滑油。