自然科學(xué)的范疇范文

時(shí)間:2023-10-20 17:33:12

導(dǎo)語:如何才能寫好一篇自然科學(xué)的范疇,這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn),歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文,供你借鑒。

篇1

[關(guān)鍵詞]地方文獻(xiàn) 自然科學(xué)地方文獻(xiàn)概念

[分類號]G255.9

地方文獻(xiàn)是關(guān)于某一地域自然現(xiàn)象、社會現(xiàn)象以及人類群體活動的歷史記錄,是一個(gè)地區(qū)長期的文化和歷史積淀。作為人類社會文獻(xiàn)資源體系和國家戰(zhàn)略資源重要組成部分的地方文獻(xiàn)資源,記錄和反映的內(nèi)容非常廣泛,縱涉古今、橫跨百科,天文、地理無所不包,體現(xiàn)了很強(qiáng)的綜合性;但作為個(gè)體地方文獻(xiàn)而言,按其論述的學(xué)科內(nèi)容,則分別屬于政治、經(jīng)濟(jì)、天文、地理、生物、醫(yī)學(xué)等各學(xué)科,如果將這些文獻(xiàn)按學(xué)科門類劃分,至少可分為社會科學(xué)地方文獻(xiàn)、自然科學(xué)地方文獻(xiàn)和綜合性地方文獻(xiàn)三大類。

幾十年來,我國關(guān)于地方文獻(xiàn)的宏觀研究一直停留在“整體地方文獻(xiàn)”的層面上,在地方文獻(xiàn)的實(shí)際工作方面也主要集中在人文社會科學(xué)領(lǐng)域,按學(xué)科進(jìn)行地方文獻(xiàn)的宏觀分類研究至今無人涉足,特別是自然科學(xué)地方文獻(xiàn)的重要性還沒有引起人們的普遍重視,自然科學(xué)地方文獻(xiàn)的搜集、整理、挖掘、利用等工作開展得也十分有限。加強(qiáng)地方文獻(xiàn)的學(xué)科分類研究,客觀、正確地認(rèn)識自然科學(xué)地方文獻(xiàn)的特殊價(jià)值與社會功能,對于促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會進(jìn)步、推動地方文獻(xiàn)工作的縱深發(fā)展以及完善地方文獻(xiàn)學(xué)的學(xué)科體系建設(shè)具有非常重要的歷史和現(xiàn)實(shí)意義。

1 自然科學(xué)地方文獻(xiàn)的概念

1.1 自然科學(xué)概述

自然科學(xué)是“研究自然界的物質(zhì)形態(tài)、結(jié)構(gòu)、性質(zhì)和運(yùn)動規(guī)律的科學(xué)”…。自然科學(xué)的起源同人類歷史一樣悠久,從古代人類開始使用工具起,自然科學(xué)便隨著人類認(rèn)識自然、改造自然實(shí)踐的不斷深入而逐步發(fā)展成熟。19世紀(jì)末到20世紀(jì)初,自然科學(xué)的發(fā)展進(jìn)入到現(xiàn)代時(shí)期,其主要標(biāo)志是,人類對自然界的認(rèn)識,不僅在宏觀、低速領(lǐng)域更加全面和深刻,而且深入到微觀、高速和宙觀領(lǐng)域,在更深、更廣的范圍內(nèi)揭示自然界的本來面目及其規(guī)律性。認(rèn)識自然規(guī)律是自然科學(xué)的直接目的,而促使自然規(guī)律實(shí)際應(yīng)用于人類的利益,是自然科學(xué)的終極目的。

現(xiàn)代自然科學(xué)一般分為基礎(chǔ)理論科學(xué)、技術(shù)科學(xué)和應(yīng)用科學(xué)三個(gè)層次,三者各有分工又相互促進(jìn)。基礎(chǔ)科學(xué)是研究自然界中物質(zhì)的結(jié)構(gòu)和物質(zhì)運(yùn)動的科學(xué),擔(dān)負(fù)著探索新領(lǐng)域、發(fā)現(xiàn)新元素、創(chuàng)造新化合物、發(fā)展新原理等重大任務(wù)。基礎(chǔ)科學(xué)是理論層次,包括數(shù)學(xué)、力學(xué)、生物學(xué)等。技術(shù)科學(xué)是將基礎(chǔ)科學(xué)知識向?qū)嵺`應(yīng)用的中間環(huán)節(jié),是研究技術(shù)理論的科學(xué),它的目的是把認(rèn)識自然的理論轉(zhuǎn)化為改造自然的能力。大部分綜合科學(xué)都屬于技術(shù)科學(xué)范疇,如按基礎(chǔ)科學(xué)的應(yīng)用劃分有應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用生物學(xué)等,按工程技術(shù)的通用理論劃分有材料科學(xué)、農(nóng)業(yè)科學(xué)等。應(yīng)用科學(xué)研究的足基礎(chǔ)科學(xué)和技術(shù)科學(xué)的理論在生產(chǎn)過程中的具體運(yùn)用,提供改造自然的方法和手段,其目的是直接用于改造自然。應(yīng)用科學(xué)的研究對象是具體技術(shù)原理、結(jié)構(gòu)、工藝等,如生物工程學(xué)、土壤改良學(xué)等。

伴隨著科學(xué)技術(shù)的縱深發(fā)展,現(xiàn)代科學(xué)既不斷分化又廣泛綜合,各門學(xué)科之間相互滲透、融合,聯(lián)結(jié)成一個(gè)統(tǒng)一的發(fā)展著的整體。一方面是自然科學(xué)內(nèi)部各學(xué)科的融合交叉;另一方面是自然科學(xué)與人文社會科學(xué)的綜合互補(bǔ),表現(xiàn)為橫斷學(xué)科、綜合學(xué)科和交叉學(xué)科的大量涌現(xiàn)與蓬勃發(fā)展,使得自然科學(xué)學(xué)科領(lǐng)域不斷擴(kuò)張,而且與人們的日常生活關(guān)系日益密切。

1.2 地方文獻(xiàn)概述

地力。文獻(xiàn)的產(chǎn)生源遠(yuǎn)流長、歷史悠久。有文獻(xiàn)認(rèn)為,“地方文獻(xiàn)古而有之,在文獻(xiàn)出現(xiàn)之始即有地方文獻(xiàn)產(chǎn)生……地方文獻(xiàn)應(yīng)該是人類社會所有文獻(xiàn)的濫觴”。幾千年來,地方文獻(xiàn)在促進(jìn)地區(qū)社會經(jīng)濟(jì)建設(shè),繁榮科學(xué)文化事業(yè)等方面發(fā)揮了不可替代的重要作用。

1957年,我國著名圖書館學(xué)家杜定友先生在《地方文獻(xiàn)的搜集整理與使用》中,第一次對地方文獻(xiàn)的基本理論及工作內(nèi)容作了全面論述。杜定友先生關(guān)于地方文獻(xiàn)的定義不但揭示了地方文獻(xiàn)空間“區(qū)域性”的本質(zhì)特征,而日,還表述了地方文獻(xiàn)載體“多樣性”和價(jià)值“史料性”的基本特點(diǎn)。按照杜定友先生當(dāng)時(shí)的認(rèn)識,地方文獻(xiàn)包括的范圍主要有地方史料、地方人物與著述、地方出版物三個(gè)部分。

上世紀(jì)80年代以來,地方文獻(xiàn)研究引起國內(nèi)學(xué)者的廣泛關(guān)注,地方文獻(xiàn)概念更成為人們關(guān)注的一大焦點(diǎn)。其中以駱偉、鄒華享為代表的學(xué)者將文獻(xiàn)內(nèi)容是否具有地方特征作為地方文獻(xiàn)劃分的唯一標(biāo)準(zhǔn),即地方文獻(xiàn)是指內(nèi)容上具有地方特征的區(qū)域性文獻(xiàn),這就將地方人士著述、地方出版物中主要內(nèi)容與本地方無涉者排斥在地方文獻(xiàn)的范圍之外,于是,這種“內(nèi)容上具有地方特征”的限定,就形成后來人們稱之為地方文獻(xiàn)的“狹義概念”,與之相對應(yīng),先前杜定友先生的理論則被稱為地方文獻(xiàn)的“廣義概念”。換言之,狹義的地方文獻(xiàn)專指內(nèi)容與該地區(qū)有關(guān)的文獻(xiàn);廣義的地方文獻(xiàn)泛指與地方有關(guān)的一切文獻(xiàn),其中包括所有本地區(qū)的地方人物著述和地方出版物。

目前,地方文獻(xiàn)領(lǐng)域“廣義”和“狹義”兩大學(xué)派雖然尚未形成統(tǒng)一認(rèn)識,但隨著討論的深入,業(yè)界大部分學(xué)者認(rèn)為,如果將全部地方人物著述和地方出版物都作為地方文獻(xiàn),地方文獻(xiàn)的范圍就太過龐雜了。因?yàn)槿魏挝墨I(xiàn)都是由作者撰寫或出版機(jī)構(gòu)出版的,而作者和出版機(jī)構(gòu)都是有地域歸屬的,勢必造成所有文獻(xiàn)(不管其內(nèi)容如何)都是非此地即彼地的地方文獻(xiàn),從而增加了地方文獻(xiàn)的收集整理難度,弱化了地方文獻(xiàn)的應(yīng)有作用,客觀上降低了地方文獻(xiàn)在地區(qū)建設(shè)中的地位和功能。因此,“狹義”學(xué)派已明顯占據(jù)主導(dǎo)地位并愈來愈被業(yè)界所認(rèn)同和接受。

1999年,黃俊貴先生在總結(jié)前人研究成果的基礎(chǔ)上,根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《文獻(xiàn)著錄總則》對“文獻(xiàn)”概念的界定加以延伸,把地方文獻(xiàn)定義為“記錄有某一地域知識的一切載體”。這一定義,既與國家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于“文獻(xiàn)”的定義相協(xié)調(diào),言簡意賅、容易理解、便于記憶,又將地方文獻(xiàn)內(nèi)容的地域性和載體的多樣性涵蓋無遺,較為準(zhǔn)確地揭示了地方文獻(xiàn)的基本特征。應(yīng)該說,黃俊貴先生關(guān)于地方文獻(xiàn)概念的描述,是目前較好的一個(gè)有關(guān)地方文獻(xiàn)的定義。

1.3 自然科學(xué)地方文獻(xiàn)的概念

根據(jù)黃俊貴先生關(guān)于地方文獻(xiàn)的定義,結(jié)合自然科學(xué)的學(xué)科界定,筆者給自然科學(xué)地方文獻(xiàn)下這樣的定義:自然科學(xué)地方文獻(xiàn)是記錄有某一地域自然科學(xué)知識的一切載體。其中,“記錄有某一地域知識”是自然科學(xué)地方文獻(xiàn)的地域?qū)傩裕肝墨I(xiàn)內(nèi)容上帶有地方特征;“自然科學(xué)”是自然科學(xué)地方文獻(xiàn)的學(xué)科范圍限定,指文獻(xiàn)記錄的內(nèi)容屬自然科學(xué)知識;“一切載體”是對自然科學(xué)地方文獻(xiàn)記錄和傳播介質(zhì)的概括,泛指文獻(xiàn)載體的多樣性。換言之,凡以各種載體形態(tài)記錄

和反映自然科學(xué)領(lǐng)域里內(nèi)容與地域有關(guān)的所有文獻(xiàn)信息均屬于自然科學(xué)地方文獻(xiàn)的范疇。

為了準(zhǔn)確把握自然科學(xué)地方文獻(xiàn)的涵義,我們有必要對其主要特征作進(jìn)一步分析。自然科學(xué)地方文獻(xiàn)屬地方文獻(xiàn)范疇,同樣具有地方文獻(xiàn)的空間區(qū)域性、價(jià)值史料性、載體多樣性和內(nèi)容廣泛性等基本特征,除此之外,自然科學(xué)地方文獻(xiàn)還具有如下主要特征:①自然科學(xué)屬性,自然科學(xué)地方文獻(xiàn)記載的內(nèi)容僅限于自然科學(xué)知識,它與空間區(qū)域性共同構(gòu)成自然科學(xué)地方文獻(xiàn)的最本質(zhì)特征;②客觀真實(shí)性,自然科學(xué)以自然界的物質(zhì)運(yùn)動形式為研究對象,更加注重能夠真實(shí)地反映自然界的客觀實(shí)在,所記錄的事實(shí)、數(shù)據(jù)一般是實(shí)地觀察紀(jì)實(shí)或科學(xué)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,是最原始的第一手資料,具有很強(qiáng)的客觀真實(shí)性;③實(shí)用性,自然科學(xué)地方文獻(xiàn)大都真實(shí)地反映了當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)條件、土特產(chǎn)品、特有工藝和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),記錄了當(dāng)?shù)厝嗣裨谡J(rèn)識自然、改造自然漫長歷程中的成功經(jīng)驗(yàn)和失敗教訓(xùn),這些文獻(xiàn)以其特有的客觀真實(shí)性和很強(qiáng)的實(shí)踐性,對本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)與社會發(fā)展可起到直接的借鑒及參考作用,甚至有些成功的事例和經(jīng)驗(yàn)可以拿來即用,立竿見影,實(shí)用價(jià)值很高。

2 自然科學(xué)地方文獻(xiàn)的范圍

杜定友先生在談及地方文獻(xiàn)的范圍時(shí)指出,地方文獻(xiàn)由“史料、人物、出版”三個(gè)部分組成。時(shí)隔30年后,駱偉教授再度論述地方文獻(xiàn)的范圍時(shí),認(rèn)為地方文獻(xiàn)“應(yīng)包括下列三個(gè)方面:區(qū)域事物,區(qū)域人物,區(qū)域出版物”。兩者字面表現(xiàn)上頗為相近,由此,業(yè)界有不少人認(rèn)為駱偉教授和杜定友先生的觀點(diǎn)一致,均為“廣義”論者。其實(shí),兩位先生的觀點(diǎn)有著根本的區(qū)別。其一,杜的“史料:關(guān)于本地方的一切情況的記載”,駱的“區(qū)域事物,主要指在特定區(qū)域內(nèi)所存在、發(fā)生的自然現(xiàn)象與社會現(xiàn)象”,兩位所指基本同義,這也是“廣義”和“狹義”論者沒有爭議的部分。其二,杜的“人物:關(guān)于本地方知名人士、勞模、烈士以及對于本地方建設(shè)有關(guān)的各地方重要人士(寓賢),他們的照片、著作、手跡、傳記、紀(jì)念文字等都在收藏之列”,駱的“區(qū)域人物……對表述他們一生的事跡的傳記、傳略、評傳、年譜等,無疑是研究一個(gè)地區(qū)歷史發(fā)展的重要文獻(xiàn)。因此,有關(guān)一個(gè)地區(qū)的歷史與現(xiàn)代的重要人物,包括社會活動等,都屬于地方文獻(xiàn)……至于地區(qū)人物的著述,是否可收入地方文獻(xiàn)?我認(rèn)為應(yīng)以是否反映該地區(qū)的事物作為劃分的標(biāo)準(zhǔn)”,顯然,兩者有明顯的區(qū)別,一方包括地方人物的全部著述;另一方僅限于反映該地區(qū)事物的地方人物著述,這正是“廣義”和“狹義”淪者論爭的焦點(diǎn)之一。其三,杜的“出版:從本地方出版物可以看到本地方的出版情況、思想內(nèi)容、制作方向,對本地方刻的古書,更應(yīng)注意收藏,版片也要整理”,駱的“區(qū)域出版物……一切出版物相對地可分為三類:①內(nèi)容完全涉及這個(gè)或那個(gè)地區(qū)的出版物;②內(nèi)容部分涉及一個(gè)地區(qū)的出版物;③內(nèi)容僅是一般性問題或科學(xué)理論的出版物。我認(rèn)為地方文獻(xiàn)只能包括第一類和部分第二類的出版物……把所有地方出版物都作為地方文獻(xiàn),顯然是不恰當(dāng)?shù)摹薄2浑y看出,兩者的含義截然不同,一方指本地區(qū)的所有出版物;另一方則僅指內(nèi)容涉及該地區(qū)的地方出版物,這又是“廣義”和“狹義”論者爭議的第二個(gè)焦點(diǎn)。以上分析可知,駱偉教授和杜定友先生關(guān)于地方文獻(xiàn)的范圍有著很大的分歧,如果將杜定友先生看成是“廣義”學(xué)派的倡導(dǎo)者的話,那么駱偉教授則應(yīng)是“狹義”學(xué)派的杰出代表和先驅(qū)。認(rèn)為駱偉教授和杜定友先生一樣,同為“廣義”論者,是對駱偉教授關(guān)于地方文獻(xiàn)學(xué)術(shù)思想的莫大誤解。

至于自然科學(xué)地方文獻(xiàn)的范圍,顯然要比地方文獻(xiàn)的范圍小。首先,記錄和論述的內(nèi)容僅限于自然科學(xué)知識,不包括人文社會科學(xué)文獻(xiàn)在內(nèi);其次,上義述及的地方文獻(xiàn)的三個(gè)組成部分中的“人物”(或“區(qū)域人物”)和“出版”(或“區(qū)域出版物”)兩部分內(nèi)容也不必單列出來分析。因?yàn)椋骸暗胤饺宋镌u介”屬人文社會科學(xué)領(lǐng)域,“地方人物著述”和“地方出版物”僅指“內(nèi)容涉及該地區(qū)”的部分,這也正是“地方史料”所論及的內(nèi)容,因此,自然科學(xué)地方文獻(xiàn)只有自然科學(xué)的“地方史料”一項(xiàng)內(nèi)容。那么自然科學(xué)地方文獻(xiàn)的范圍該如何認(rèn)識呢?拙文擬從下列幾個(gè)角度多方位進(jìn)行分析。

2.1 從學(xué)科內(nèi)容看

自然科學(xué)含基礎(chǔ)理論科學(xué)、技術(shù)科學(xué)和應(yīng)用科學(xué)三個(gè)部分。基礎(chǔ)理論科學(xué)一般是通用理論,含各種原理、定理、定義、公式、自然規(guī)律等,它不具有地域特征,因此,其文獻(xiàn)不屬于地方文獻(xiàn);技術(shù)科學(xué)和應(yīng)用科學(xué)的基礎(chǔ)理論與通用技術(shù)部分也同樣不屬于地方文獻(xiàn)討論的范疇,只有那些與地區(qū)密切相關(guān)的特有技術(shù)、特有工藝、特有自然現(xiàn)象和事件以及反映地區(qū)科技發(fā)展?fàn)顩r的研究成果、改造自然的具體實(shí)踐等的記錄是自然科學(xué)地方文獻(xiàn)的范圍,包括:關(guān)于本地區(qū)的自然資源、自然生態(tài)、水文氣象、地質(zhì)地貌等自然環(huán)境的原始記錄,關(guān)于本地區(qū)的旱澇災(zāi)害、冰雪災(zāi)害、地震災(zāi)害及其人們抗災(zāi)減災(zāi)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)以及改造自然的各項(xiàng)活動等自然事件的真實(shí)記錄,關(guān)于本地區(qū)的工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)變化、醫(yī)藥衛(wèi)生發(fā)展、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步、人民生活改善等自然變遷的動態(tài)記錄等。總之,凡內(nèi)容上具有地方特征,忠實(shí)地記錄了本地區(qū)社會發(fā)展和時(shí)代變遷歷程,對后人有借鑒、啟迪作用的科技文獻(xiàn)均為自然科學(xué)地方文獻(xiàn)。

2.2 從文獻(xiàn)類型看

自然科學(xué)地方文獻(xiàn)有科技圖書(含科技類方志、年鑒、手冊、百科全書、學(xué)術(shù)專著等)、科技期刊和報(bào)紙、科技報(bào)告、科技會議文獻(xiàn)、專利文獻(xiàn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范、政府科技出版物、自然科學(xué)學(xué)位論文、產(chǎn)品樣本和說明書、技術(shù)檔案、自然資源和自然地理圖譜、文物科技資料、科研手稿、筆記、信札等內(nèi)容。其中,各類文獻(xiàn)中既有公開出版發(fā)行的“白色文獻(xiàn)”,也有大量非正式出版的“灰色文獻(xiàn)”,如內(nèi)部書刊、政府出版物、會議資料、技術(shù)檔案、手稿、筆記、信札等,這部分文獻(xiàn)專指性、地域性強(qiáng),動態(tài)性、時(shí)效性好,信息含量大、使用價(jià)值高,倍受學(xué)術(shù)界青睞,理應(yīng)成為自然科學(xué)地方文獻(xiàn)的收藏重點(diǎn)。

2.3 從載體形態(tài)看

自然科學(xué)地方文獻(xiàn)既包括傳統(tǒng)的原始材料載體,如甲骨、皮革、金石、簡牘等,紙質(zhì)材料載體,如印刷品、手抄本、復(fù)印件等,也包括現(xiàn)代的磁性材料、影視傳媒、網(wǎng)絡(luò)媒體等載體;既有各種靜態(tài)性實(shí)體文獻(xiàn)如:實(shí)物型、印刷型、機(jī)讀型、聲像型等,也有通過現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)傳播的動態(tài)性虛擬文獻(xiàn)如:網(wǎng)上數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)科技信息、多媒體資料等。特別需要指出的是,絕大多數(shù)文獻(xiàn)機(jī)構(gòu)由于多少年來習(xí)慣于紙質(zhì)文獻(xiàn)的收集、整理工作,而對新興的影視傳媒及網(wǎng)絡(luò)媒體文獻(xiàn)未引起足夠的重視,在現(xiàn)代信息技術(shù)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)飛速發(fā)展的今天,影視和網(wǎng)絡(luò)傳媒以其信息含量大、社會影響力廣、傳播超越時(shí)空等優(yōu)勢,已成為自然科學(xué)地方文獻(xiàn)不可或缺的重要組成部分,應(yīng)該引起社會的普遍關(guān)注。

2.4 從出版年代看

自然科學(xué)地方文獻(xiàn)依年代可分為古代、近代、現(xiàn)代和當(dāng)代文獻(xiàn)。各時(shí)代文獻(xiàn)的時(shí)代界限并不十分明顯,

隨著時(shí)間的推移和地方文獻(xiàn)工作的不斷發(fā)展演進(jìn),其關(guān)系處于一種交互變化的狀態(tài)。今日的古、近代文獻(xiàn)是昔日的當(dāng)代文獻(xiàn),今日的現(xiàn)、當(dāng)代文獻(xiàn)又是未來的古代文獻(xiàn),是未來研究今天的寶貴資料。歷史的經(jīng)驗(yàn)證明,即時(shí)性地收集現(xiàn)、當(dāng)代地方文獻(xiàn)的力度愈大,未來地方文獻(xiàn)的體系就愈強(qiáng),其作用與價(jià)值也就愈大。自然科學(xué)地方文獻(xiàn)的“史料性”特征,不單單體現(xiàn)在古代文獻(xiàn)上,更重要的是體現(xiàn)在能全面反映歷史發(fā)展變遷的、包括現(xiàn)、當(dāng)代文獻(xiàn)在內(nèi)的整體文獻(xiàn)集合之中。

3 自然科學(xué)地方文獻(xiàn)的重要價(jià)值

地方文獻(xiàn)歷來就有“存史、資政、勵志”的重要作用,也有文獻(xiàn)將其歸納為“服務(wù)政治建設(shè)、提供決策參考、振興地方經(jīng)濟(jì)、深化科學(xué)研究、弘揚(yáng)地方文化、提高教育水平、保護(hù)文化遺產(chǎn)、增進(jìn)民族團(tuán)結(jié)、加強(qiáng)國防建設(shè)、開展愛國主義教育”等十大社會功能。自然科學(xué)地方文獻(xiàn)以其內(nèi)容豐富、數(shù)量龐大、分布廣泛、數(shù)據(jù)客觀精確、科技含量高、實(shí)用性強(qiáng)等特點(diǎn),對地區(qū)生產(chǎn)、科研、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展起到重大推動作用。

3.1 自然科學(xué)地方文獻(xiàn)是地方建設(shè)的重要基礎(chǔ)資料

一個(gè)地區(qū)的建設(shè)和發(fā)展,必然受到該地區(qū)特定的自然條件與科技發(fā)展水平的制約和影響。自然科學(xué)地方文獻(xiàn)全面記錄了有關(guān)本地區(qū)自然資源、自然生態(tài)、水文氣象、地質(zhì)環(huán)境、科研成果以及工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展變化等自然科學(xué)領(lǐng)域中的大量基礎(chǔ)資料和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),凝結(jié)了幾千年勞動人民的智慧與才華,是區(qū)域性經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會發(fā)展的系統(tǒng)史料來源和決策依據(jù),有著不可替代的重要作用。例如,在青藏鐵路的建設(shè)中,科學(xué)家利用大量自然科學(xué)地方文獻(xiàn),在綜合研究多年氣候、生態(tài)、地質(zhì)、地理環(huán)境等資料后,制定出凍土挖方段、風(fēng)沙地段、長江源頭區(qū)的不同施工方法,合理布設(shè)施工便道,并在野生動物自然保護(hù)區(qū)設(shè)置動物通道與動物信息系統(tǒng)中轉(zhuǎn)站等方案,使得青藏鐵路建設(shè)沿線的環(huán)境得到有效保護(hù),生態(tài)效益和社會效益均取得了巨大成功。山東棗莊市齊村區(qū)北慶鄉(xiāng)過去生長一種能“咬人”的怪樹,被視為“不祥之物”,砍伐殆盡,1981年,當(dāng)?shù)卣畯牡胤轿墨I(xiàn)中得知這是當(dāng)?shù)刈怨啪陀械囊环N優(yōu)質(zhì)漆樹,經(jīng)過精心培育,現(xiàn)已發(fā)展到20多萬株,成為當(dāng)?shù)匕l(fā)展的重要經(jīng)濟(jì)來源。大量事實(shí)證明,領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)在借鑒自然科學(xué)地方文獻(xiàn)提供的基礎(chǔ)資料和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)規(guī)劃本地區(qū)總體建設(shè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展時(shí),能夠提高決策的科學(xué)性,造福鄉(xiāng)里;廣大人民群眾利用這些原始資料,可以脫貧致富,避免不必要的損失。

3.2 自然科學(xué)地方文獻(xiàn)是地方文獻(xiàn)學(xué)的重要研究內(nèi)容

“地方文獻(xiàn)學(xué)是研究地方文獻(xiàn)產(chǎn)生和發(fā)展、征集、整序和開發(fā)利用的一門科學(xué)”。由于不同學(xué)科的地方文獻(xiàn)其產(chǎn)生、發(fā)展、征集、整序和開發(fā)利用有著各自不同的特點(diǎn),因此,按學(xué)科進(jìn)行的地方文獻(xiàn)分類研究,必將成為地方文獻(xiàn)學(xué)的重要研究內(nèi)容,任何忽視地方文獻(xiàn)的學(xué)科分類研究,都將嚴(yán)重制約地方文獻(xiàn)學(xué)學(xué)科體系的完善和學(xué)科建設(shè)的縱深發(fā)展。作為地方文獻(xiàn)學(xué)主要研究對象之一的自然科學(xué)地方文獻(xiàn),與人文社會科學(xué)地方文獻(xiàn)和綜合性地方文獻(xiàn)共同構(gòu)成地方文獻(xiàn)學(xué)的研究對象和分支學(xué)科,加強(qiáng)自然科學(xué)地方文獻(xiàn)研究,不僅能夠提高人們對自然科學(xué)地方文獻(xiàn)重要性的認(rèn)識,規(guī)范自然科學(xué)地方文獻(xiàn)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作,而且可以進(jìn)一步豐富地方文獻(xiàn)學(xué)的研究內(nèi)容,推動地方文獻(xiàn)學(xué)理論研究和應(yīng)用研究的不斷深化。可以設(shè)想,隨著地方文獻(xiàn)學(xué)研究的進(jìn)一步深入,自然科學(xué)地方文獻(xiàn)必將成為未來學(xué)術(shù)界關(guān)注的重點(diǎn)。

3.3 自然科學(xué)地方文獻(xiàn)是地方文獻(xiàn)資源的重要組成部分

自然科學(xué)地方文獻(xiàn)從地方文獻(xiàn)產(chǎn)生以來就一直是其天然的“半壁江山”,與人文社會科學(xué)地方文獻(xiàn)同屬于地方文獻(xiàn)資源的重要組成部分,而且,由于其記錄事實(shí)、數(shù)據(jù)客觀精確,提供方法、措施科學(xué)適用,使用價(jià)值更高。

篇2

關(guān)鍵詞:《科學(xué)基礎(chǔ)方法論》 方法論 比較 書評

中圖分類號:B026 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2012)09(a)-0202-01

近年來,國內(nèi)在方法論方面的研究困境,依然和七年前北京師范大學(xué)劉嘯霆教授所指出的情況相似。20世紀(jì)80年代國內(nèi)的方法論熱,主要是討論科學(xué)認(rèn)識方法論;當(dāng)時(shí)的科學(xué)認(rèn)識方法論著作,也不是從科學(xué)活動的實(shí)際出發(fā),而是按哲學(xué)方法來劃分。因?yàn)楫?dāng)時(shí)的科學(xué)觀把科學(xué)認(rèn)識論化,忽視了作為一種社會現(xiàn)象的科學(xué)所包含的豐富內(nèi)容,而認(rèn)為科學(xué)只是一種知識;當(dāng)時(shí)的哲學(xué)觀(知識觀)則往往把科學(xué)知識與哲學(xué)知識混為一談,認(rèn)為科學(xué)是分門別類的知識,而哲學(xué)則是知識的總括,進(jìn)而混淆了哲學(xué)方法與科學(xué)方法的界限;當(dāng)時(shí)的方法論也僅限于思維方法,而不認(rèn)為是實(shí)踐方法或活動方法。進(jìn)入90年代,哲學(xué)認(rèn)識論讓位于價(jià)值論,“真理與方法”向“真理”傾斜,人們開始更多地關(guān)注實(shí)際問題而從分析轉(zhuǎn)向“面對實(shí)事本身”,那些本來似乎有一定操作性的方法論,因與實(shí)際并無多大關(guān)系而遭廢棄;同時(shí),科學(xué)認(rèn)識論也讓位于科學(xué)價(jià)值論,學(xué)術(shù)支點(diǎn)開始下移,一些具有方法論特點(diǎn)、富有方法論探索潛力的交叉學(xué)科紛紛興起。[1]20世紀(jì)后期,科學(xué)研究的重點(diǎn)發(fā)生從哲學(xué)到社會學(xué)的轉(zhuǎn)向,崛起社會學(xué)也引發(fā)了方法的革命。但是,相關(guān)的方法論研究卻缺乏對新出現(xiàn)的各種方法的系統(tǒng)整理,新世紀(jì)就科學(xué)的人文社會性研究則強(qiáng)烈表現(xiàn)出整合的趨勢,需要從新的層次和視角出發(fā),重建新的、具有復(fù)雜性的科學(xué)方法論范式。“這是目前方法論研究所必須面對的歷史真實(shí)。”

《科學(xué)基礎(chǔ)方法論》就是循著這樣的學(xué)術(shù)慣性,在復(fù)旦大學(xué)陳其榮教授1996年10月主持申報(bào)并獲批準(zhǔn)的“教育部人文社會科學(xué)研究‘九五’規(guī)劃基金項(xiàng)目”《自然科學(xué)與人文、社會科學(xué)方法論比較研究》課題的基礎(chǔ)上,由廈門大學(xué)曹志平教授主筆而成。

科學(xué)基礎(chǔ)方法論,揭示的是隱藏在自然科學(xué)、人文科學(xué)和社會科學(xué)這三大基本科學(xué)類型的活動中,共同表征人類科學(xué)最基本特性的思維方式、研究方法及其實(shí)現(xiàn)機(jī)制。它既不同于自然科學(xué)方法論,也不同于人文、社會科學(xué)方法論,但又構(gòu)成它們最基本的部分,并使科學(xué)成其為科學(xué)。自然科學(xué)與人文、社會科學(xué)方法論的比較研究,無疑屬于科學(xué)基礎(chǔ)方法論研究,既填補(bǔ)科學(xué)方法論理論研究的空白,在對比分析中,把握人類科學(xué)方法的基本特質(zhì),揭示人類科學(xué)認(rèn)識的基礎(chǔ)或者基本方法論,為在認(rèn)識論和本體論上克服科學(xué)主義和人文主義的對立提供方法論依據(jù);又通過科學(xué)基礎(chǔ)方法論的探索,促進(jìn)人文科學(xué)和社會科學(xué)的發(fā)展,實(shí)現(xiàn)自然科學(xué)、人文科學(xué)和社會科學(xué)的相互滲透、協(xié)調(diào)發(fā)展。出于這種建設(shè)性的目的,作者提出并探索科學(xué)的基礎(chǔ)方法論,力圖在把握人類科學(xué)的基本認(rèn)識特征的基礎(chǔ)上,揭示科學(xué)的基本方法和基本方法論屬性(即書中所說的基礎(chǔ)方法論),闡述科學(xué)思維方式的基本內(nèi)容,說明包含人文科學(xué)在內(nèi)的科學(xué)發(fā)生、發(fā)展的基本的方法論機(jī)制,而不是全面地展開自然科學(xué)、人文科學(xué)和社會科學(xué)方法論的差異性的一切方面。[2]

難能可貴的是,該書不是空談,而是具有示范意義地,在科學(xué)基礎(chǔ)方法論的探索中,堅(jiān)持了作者認(rèn)為是“以往的研究表現(xiàn)出這樣或那樣不足的根源”的兩個(gè)基本的方法論原則。

(1)自然科學(xué)與人文、社會科學(xué)方法論的比較研究,是一個(gè)屬于交叉學(xué)科或跨學(xué)科研究的范疇,面臨選擇論證的立足點(diǎn)的問題:要求超越各自的領(lǐng)域和方法論,既不應(yīng)該從自然科學(xué)(特別是精密科學(xué))方法論出發(fā),像實(shí)證主義那樣論證它對人文、社會科學(xué)領(lǐng)域的統(tǒng)攝;也不應(yīng)該從傳統(tǒng)的人文主義或“人文學(xué)科”方法論出發(fā),像浪漫主義那樣為自己辯護(hù),而排斥科學(xué)(自然科學(xué)、社會科學(xué))方法的滲透和運(yùn)用。但實(shí)質(zhì)上,要避免這兩種傾向是非常困難的。作者認(rèn)識到,“自然科學(xué)與人文、社會科學(xué)方法論的比較研究,本身就存在一個(gè)(該書提出的)認(rèn)識主導(dǎo)觀念的‘非中心化’問題,研究者不應(yīng)該從這種或那種主導(dǎo)觀念出發(fā),而是要面對人類科學(xué)發(fā)展的歷史和現(xiàn)實(shí)實(shí)踐,像科學(xué)的歷史主義那樣,強(qiáng)調(diào)對科學(xué)的歷史分析與哲學(xué)的方法論研究的有機(jī)結(jié)合。”

(2)方法論的矛盾要在認(rèn)識論層次展開,上升到本體論層次才能得到解決;同樣,自然科學(xué)與人文、社會科學(xué)方法論的比較研究,也不僅僅是方法論問題,而是一個(gè)涉及方法論、認(rèn)識論、本體論的課題,它本質(zhì)地需要一個(gè)方法論、認(rèn)識論、本體論辯證統(tǒng)一的認(rèn)識論平臺。但過去的一些研究,實(shí)質(zhì)上只以實(shí)證主義認(rèn)識論為平臺,在科學(xué)上,完全沒有看到現(xiàn)代自然科學(xué),特別是量子力學(xué)對經(jīng)典認(rèn)識圖景的革命性變革,沒有看到現(xiàn)代生命科學(xué)的崛起和系統(tǒng)論思維方式對自然科學(xué)認(rèn)識論的意義;在哲學(xué)上,沒有看到后實(shí)證主義科學(xué)哲學(xué),和科學(xué)歷史主義、科學(xué)知識社會學(xué)、解釋學(xué)對邏輯實(shí)證主義的批判和發(fā)展。因此,作者提出:自然科學(xué)與人文、社會科學(xué)方法論比較研究,需要分析、把握人類科學(xué)的最新發(fā)展及時(shí)代精神,吸收現(xiàn)代哲學(xué)發(fā)展的最新成果;脫離了現(xiàn)代科學(xué)的發(fā)展,就不能恰當(dāng)?shù)匕盐湛茖W(xué)思維方式的發(fā)展脈絡(luò),不能正確地抽象人類科學(xué)的基礎(chǔ)方法論,也不能正確地討論自然科學(xué)思維方式、研究方法與人文、社會科學(xué)的思維方式、研究方法的連續(xù)性和間斷性。

參考文獻(xiàn)

[1] 李醒民.科學(xué)方法叢書[M].北京:科學(xué)出版社,2002.

[2] 艾志強(qiáng).科學(xué)與非科學(xué)的劃界[A].劉大椿.“自然辯證法”研究述評.北京:中國人民大學(xué)出版社,2006:31-45.

[3] 孫小禮.科學(xué)方法中的十大關(guān)系[M].上海:學(xué)林出版社,2004.

[4] 劉嘯霆.方法研究的轉(zhuǎn)型與新方法范式的探究—— 從近期出版的幾部方法論著作看方法研究的新理念[J].哈爾濱學(xué)院學(xué)報(bào),2006(12):1-4.

篇3

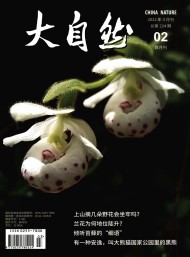

大自然(nature)是指狹義的自然界。它是與人類社會相區(qū)別的物質(zhì)世界。即自然科學(xué)所研究的無機(jī)界和有機(jī)界。自然界是客觀存在的;它是我們?nèi)祟惣醋匀唤绲漠a(chǎn)物本身賴以生長的基礎(chǔ)。 關(guān)于大自然——水、空氣、山脈、河流、微生物、植物、動物、地球、宇宙等等,都屬于大自然的范疇;研究大自然的科學(xué)是自然科學(xué),包括數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物學(xué)、地理學(xué)等科學(xué),而這些科學(xué)的分支學(xué)科是非常多而繁雜的,如:生物科學(xué)又可分為微生物學(xué)、植物學(xué)、動物學(xué)三大學(xué)科;再而又可以分出分子生物學(xué)、細(xì)胞學(xué)、遺傳學(xué)、生理學(xué)等;各學(xué)科交叉又會衍生出許多分支學(xué)科,如生物化學(xué),生物物理學(xué),分子結(jié)構(gòu)生物學(xué)等等。

2、人與自然

大自然誕生人類,說明它是尊重人類的行為,相反人類更應(yīng)該尊重大自然。從表面看人是父母所生,事實(shí)上是大自然有了人的光子信息,人體胚胎才能吸收來自大自然的這個(gè)光子信息,將胚胎長大成人,是父母所生,同時(shí)又是大自然完成對胚胎暗物質(zhì)的激發(fā)。大自然有脊椎動物45336種,其中鳥類1244種,魚類3862種。現(xiàn)有300 余萬種昆蟲,已經(jīng)確認(rèn)的種類僅100 余萬種。大自然是天然資源,人與大自然應(yīng)該互相尊重,保持珍惜和愛惜心態(tài),適度使用自然,不讓大自然遭破壞,使生活環(huán)境美好、自然資源無耗盡,就像是母子一樣親密、和諧! 所以,關(guān)于大自然的資料,其豐富程度只能用浩如煙海來形容,其紛繁復(fù)雜非三兩萬字或幾個(gè)人所能闡述的。

3、如何保護(hù)大自然

(1)學(xué)會從自身做起,環(huán)境問題是需要從自身做起的,是需要從生活中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴做起的。

篇4

利用安全流變—突變理論開展心理學(xué)研究的可行性

(一)心理學(xué)的發(fā)展史是一部吸收融合新理論的發(fā)展史哲學(xué)是心理學(xué)的母體,哲學(xué)為心理學(xué)提供理論框架和指導(dǎo)思想,但哲學(xué)不能為心理學(xué)提供實(shí)證基礎(chǔ)。心理學(xué)擺脫哲學(xué)的附庸地位在于逐步采用了自然科學(xué)的觀察法和實(shí)驗(yàn)法,最終逐步剝離哲學(xué),正式成為一門獨(dú)立的科學(xué)。心理學(xué)究竟是自然科學(xué)還是人文科學(xué),亦或是自然科學(xué)和人文科學(xué)的交叉學(xué)科,從心理學(xué)正式成為一門科學(xué)開始,就爭論不休,各執(zhí)一詞,直至目前心理學(xué)界也未達(dá)成共識。“確定地說,心理學(xué)是一門介乎自然科學(xué)與社會科學(xué)之間的中間科學(xué)、邊緣科學(xué)、交叉科學(xué)。”[7]可以說,心理學(xué)的發(fā)展史是一部不斷融合最新理論、汲取其他學(xué)科營養(yǎng)(包括自然科學(xué)和人文科學(xué)等學(xué)科)來充實(shí)自身發(fā)展并不斷創(chuàng)新的歷史。回顧心理學(xué)的發(fā)展歷程,可以看出,各種新式理論均與心理學(xué)有淵源。新式理論應(yīng)用于心理學(xué),既擴(kuò)大了新式理論的應(yīng)用范圍,同時(shí)也促進(jìn)了心理學(xué)的發(fā)展。理論借鑒雖有瑕疵,仍不失為一項(xiàng)不錯的嘗試。如勒溫的場論就借鑒了物理學(xué)中“場”的相關(guān)概念,費(fèi)希納對物理刺激和它引起的感覺進(jìn)行數(shù)量化研究創(chuàng)建心理物理學(xué),認(rèn)知心理學(xué)就應(yīng)用了控制論、信息論、計(jì)算機(jī)科學(xué)的相關(guān)理論。近年來不斷有研究者將混沌學(xué)、非線性科學(xué)的相關(guān)理論應(yīng)用到心理學(xué)的研究,從不同側(cè)面詮釋心理學(xué)內(nèi)容,也取得了不錯的效果[8-9]。(二)心理問題屬于廣義上的安全問題辯證唯物主義認(rèn)為,事物是不斷運(yùn)動變化的,對立統(tǒng)一規(guī)律是物質(zhì)世界運(yùn)動、變化和發(fā)展的最根本的規(guī)律。在自然界和人類社會中,也始終存在著安全與危險(xiǎn)這一對矛盾。“人類創(chuàng)造精神和物質(zhì)財(cái)富的一切活動都在安全與危險(xiǎn)的矛盾之中進(jìn)行。自然資源的開采和利用帶來了自然環(huán)境的變化和破壞;機(jī)電設(shè)備的廣泛應(yīng)用帶來了各種機(jī)電事故;人在越來越復(fù)雜的環(huán)境中活動,其自身的承受能力和心理狀態(tài)都會發(fā)生較顯著的變化。當(dāng)這些變化超出一定的閾限后,人的安全狀態(tài)便進(jìn)入危險(xiǎn)狀態(tài)。因此,各學(xué)科領(lǐng)域都存在安全科學(xué)的內(nèi)容。”[3]心理問題是由于個(gè)人及外界因素引起個(gè)體強(qiáng)烈的心理反應(yīng)(思維、情感、動作行為、意志)并伴有明顯的軀體不適感,是大腦功能失調(diào)的外在表現(xiàn)。當(dāng)心理變化達(dá)到人的承受能力極限時(shí)便進(jìn)入危險(xiǎn)狀態(tài)。廣義上講,心理問題也是安全問題。可以這么認(rèn)為,心理安全屬于大安全理論范疇的一個(gè)分支,心理問題在某種意義上可以納入安全科學(xué)的研究范疇。基本依據(jù)如下。從定義上看,安全科學(xué)是研究事物發(fā)展過程的安全演化規(guī)律的科學(xué)。心理學(xué)是研究心理現(xiàn)象發(fā)生、發(fā)展和活動規(guī)律的科學(xué)。心理的變化發(fā)展過程是事物發(fā)展的基本過程。從狀態(tài)概念上看,安全科學(xué)的狀態(tài)有安全、危險(xiǎn)、事故等3個(gè)狀態(tài),而心理狀態(tài)粗略講有健康、亞健康、病態(tài)等3個(gè)狀態(tài)。二者在形式和內(nèi)容上都存在某種對應(yīng)關(guān)系。從基本觀點(diǎn)上看,安全科學(xué)認(rèn)為事物的安全狀態(tài)處于不斷的變化之中,安全是相對的,不安全是絕對的;事物安全狀態(tài)的變化符合量變到質(zhì)變的原理。心理學(xué)同樣認(rèn)為人的心理處于變化之中,健康是相對的,不健康是絕對的;心理狀態(tài)也符合量變到質(zhì)變的原理。(三)利用安全流變—突變理論闡釋心理變化過程的可行性安全流變—突變規(guī)律是事物安全演化的基本規(guī)律和本質(zhì)規(guī)律,其哲學(xué)思想和方法能揭示安全科學(xué)的普遍性概念和規(guī)律,為安全科學(xué)研究提供方法論指導(dǎo)。“自然科學(xué)方法在社會科學(xué)領(lǐng)域中的應(yīng)用既有必要,也有可能。”[10]安全科學(xué)的流變—突變理論是利用自然科學(xué)研究方法得出的結(jié)論,亦可適用于心理問題研究。有一種立場就主張心理學(xué)應(yīng)該以現(xiàn)代自然科學(xué)的世界觀和方法論為基礎(chǔ),注意現(xiàn)代自然科學(xué)對心理學(xué)的意義。同時(shí),辯證唯物主義認(rèn)為,客觀世界是一個(gè)相互聯(lián)系、不可分割的整體,世界具體有整體性和統(tǒng)一性。同時(shí),心理學(xué)的發(fā)展史也已經(jīng)表明,自然科學(xué)的相關(guān)理論早已被移植到心理學(xué)研究當(dāng)中,并有力地推動心理學(xué)不斷向前發(fā)展。從以上分析可以看出,利用安全科學(xué)已有的規(guī)律和理論來分析和闡釋心理問題是恰當(dāng)?shù)模彩强赡艿摹?/p>

安全流變—突變理論對心理學(xué)的啟示

(一)心理變化過程的新詮釋人的心理過程是動態(tài)的變化發(fā)展過程,隨著主觀意愿和客觀環(huán)境的變化而變化。心理變化過程一般都要經(jīng)歷發(fā)生、發(fā)展、消亡等幾大階段。按照安全流變—突變理論,個(gè)體心理變化過程一般遵循OAF-BCD曲線(如圖2所示)。當(dāng)心理問題出現(xiàn)時(shí)就需要及時(shí)輔導(dǎo)或者干預(yù),以便最大程度上減輕心理疾病帶來的困擾。下面僅以實(shí)施個(gè)體心理干預(yù)為例進(jìn)行解釋。圖2實(shí)施干預(yù)的心理問題流變—突變示意圖在實(shí)施干預(yù)前,心理變化過程的各階段分別為:OA—孕育階段;AB—發(fā)生階段;BC—發(fā)展階段;CD—結(jié)束階段;DE—后效階段。當(dāng)實(shí)施第一次心理干預(yù)后,各階段變?yōu)?OA—孕育階段;AFGHK—發(fā)生階段(又分為AF、FG、GH、HK四個(gè)階段)。當(dāng)實(shí)施第二次心理干預(yù)后,變化情況類似于第一次,變成曲線KLMNQ。當(dāng)心理干預(yù)在F點(diǎn)作用后,原有的心理變化過程由OAFBCD變?yōu)镺AFGHKIJ。經(jīng)過干預(yù)后,心理損傷流變—突變過程發(fā)生了改變。FG段為心理損傷減速降低階段,個(gè)體心理狀況好轉(zhuǎn)。到達(dá)G點(diǎn)時(shí),心理變化趨于平穩(wěn)。進(jìn)入GH段,即心理穩(wěn)定發(fā)展階段。HI為心理損傷加速增加階段,I點(diǎn)為心理突變的預(yù)警點(diǎn),此時(shí)如果不繼續(xù)采取措施,個(gè)體將進(jìn)入IJ段,J為突變點(diǎn),超過J點(diǎn)個(gè)體進(jìn)入突變階段。以此類推,若個(gè)體干預(yù)發(fā)生在K點(diǎn),流變—突變曲線將由OAFGHKIJ變成OAFGHKLMNQ。到達(dá)L點(diǎn)時(shí),心理變化趨于平穩(wěn)。進(jìn)入LM段,即心理穩(wěn)定發(fā)展階段。MQ為心理損傷加速增加階段,N點(diǎn)為心理突變的預(yù)警點(diǎn),此時(shí)如果不繼續(xù)采取措施,個(gè)體將進(jìn)入NQ階段,N為予警點(diǎn),Q為突變點(diǎn),超過Q點(diǎn)個(gè)體進(jìn)入突變階段。當(dāng)然,個(gè)體有自我修復(fù)能力,在沒有外界干預(yù)情況下,很多時(shí)候依然能自我修復(fù)。但依然可以用圖2進(jìn)行解釋。如心理變化達(dá)到F點(diǎn)時(shí),個(gè)體開始自我修復(fù),依然會將曲線從OAFBCD變?yōu)镺AFGHKIJ。(二)心理輔導(dǎo)或干預(yù)需要把握關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)從圖2可以看出,對心理進(jìn)行輔導(dǎo)或干預(yù)在不同的階段進(jìn)行會產(chǎn)生不同的結(jié)果。若每一次后續(xù)干預(yù)都在系統(tǒng)流變階段的話(如在AB段的F點(diǎn),GHI段的K點(diǎn)),每一次都能延長個(gè)體安全流變的時(shí)限。所以,心理干預(yù)應(yīng)該是持續(xù)的,不斷進(jìn)行的,并不能期望依靠最開始的一次干預(yù)就能解決問題。后續(xù)干預(yù)的起始點(diǎn)是有選擇的,應(yīng)該選擇在損傷量加速增加階段,最晚不能遲于預(yù)警點(diǎn)。只有這樣,才能使個(gè)體心理流變階段能夠盡量延長,從而最大限度的發(fā)揮心理干預(yù)的作用。安全流變—突變理論作為普適性理論,對自然科學(xué)和社會科學(xué)研究都有方法論意義。用安全流變—突變理論的角度來分析心理變化過程,能在對心理問題進(jìn)行干預(yù)時(shí)的整體把握的基礎(chǔ)上進(jìn)行相對嚴(yán)格的過程控制,為心理干預(yù)提供了指導(dǎo)。作為主觀的人的復(fù)雜性,決定了單單依靠某一個(gè)理論是難以準(zhǔn)確、完整描述心理變化過程的。安全科學(xué)是一門新興科學(xué),其自身也還在不斷發(fā)展、完善。利用安全流變—突變規(guī)律來詮釋心理發(fā)展變化過程還只是一種初步的探索,有些論述還不是很完善和充分。將安全理論的概念和方法引入心理學(xué)研究不失為一種新的嘗試,還有待深入研究。

本文作者:朱正中工作單位:中國礦業(yè)大學(xué)

篇5

關(guān)鍵詞:澳門;高等教育;化學(xué)通識課程;課程發(fā)展;課程實(shí)施;課程特點(diǎn)

澳門地區(qū)高等院校大都以開設(shè)商業(yè)課程為重,自然科學(xué)課程所占比重較少;而課程以專業(yè)及應(yīng)用為取向,沒有自然科學(xué)(理科)本科學(xué)位課程。至2011—2012學(xué)年,在眾多澳門高等院校中,只有澳門大學(xué)、澳門理工學(xué)院、澳門保安部隊(duì)高等學(xué)校、澳門鏡湖護(hù)理學(xué)院和澳門科技大學(xué)五所院校為大學(xué)本科或高等專科學(xué)位提供自然科學(xué)教育。理科教育是為專科和專業(yè)的學(xué)生而設(shè),對象僅局限于工科學(xué)生、醫(yī)藥范疇學(xué)生、未來保安官員和以科學(xué)教育為副修的數(shù)學(xué)專業(yè)學(xué)生。

內(nèi)地高等院校為文科學(xué)生所開設(shè)的理科通識教育日漸普及,而以化學(xué)為主題的通識課程,在教學(xué)與研究層面持續(xù)發(fā)展[1, 2, 3]。基于化學(xué)通識教育在人才培養(yǎng)和社會發(fā)展的重要性,本文分享化學(xué)通識教育的課程設(shè)計(jì)和課程實(shí)施經(jīng)驗(yàn),并探討通識化學(xué)課程的特點(diǎn)。

一、自然科學(xué)的通識課程

通識教育源于博雅教育,是為全體學(xué)生而設(shè)的全人教育。通識課程有別于專業(yè)課程和職業(yè)課程,通識教育是從人的角度進(jìn)行設(shè)計(jì)和實(shí)施,讓學(xué)生得到全面發(fā)展。澳門地區(qū)高等院校是以專業(yè)教育為重,通識教育課程含量極微,部分院校是以第二課堂形式實(shí)施。

自2009年澳門大學(xué)推行全面的課程改革,在2011~2012學(xué)年開始實(shí)施新的教育模式,教育模式是以四位元一體的通識教育。教育模式包括專業(yè)教育、通識教育、研習(xí)教育和社群教育四個(gè)維度,通過跨學(xué)科知識的訓(xùn)練,著眼于所有學(xué)生共享的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn),培育學(xué)生的核心能力和價(jià)值觀。

因應(yīng)新的教育模式,澳門大學(xué)為本科生開設(shè)以自然科學(xué)為取向的通識課程,規(guī)定每一位學(xué)生必須修讀自然科學(xué)學(xué)科。自然科學(xué)課程包括電與生活、物理、自然地理和化學(xué)為主題的四門通識學(xué)科,學(xué)生必須修讀以上主題的其中一門。自然科學(xué)的通識課程,除教授學(xué)生基礎(chǔ)知識和科學(xué)方法以外,亦引導(dǎo)學(xué)生掌握邏輯思維,培訓(xùn)學(xué)生的綜合思考能力,讓學(xué)生能在態(tài)度、價(jià)值觀、生命意義等方面作出道德的思考和科學(xué)的抉擇。

二、通識教育中的化學(xué)課程設(shè)計(jì)

通識化學(xué)學(xué)科是以“化學(xué)與現(xiàn)代社會”(Chemistry and Modern Society) 為課程名稱而定位。“化學(xué)與現(xiàn)代社會”是以通識化為取向的化學(xué)課程,旨在跟上全球化時(shí)代的發(fā)展和博雅教育的要求,結(jié)合澳門本地教學(xué)環(huán)境,提高學(xué)生的科學(xué)素養(yǎng),使學(xué)生得到全面發(fā)展。

1. 課程目標(biāo)

化學(xué)課程以培養(yǎng)學(xué)生的科學(xué)素質(zhì)為重點(diǎn),通過化學(xué)基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí),使學(xué)生能正確認(rèn)識自然、人和環(huán)境的關(guān)系,培養(yǎng)學(xué)生批判性思考能力、分析問題和解決問題的能力,運(yùn)用科學(xué)知識、方法、價(jià)值和態(tài)度適應(yīng)社會變化,承擔(dān)社會義務(wù)。

2. 課程編排

課程編排的原則在社會生活情境下,擴(kuò)寬學(xué)生的視野,先為學(xué)生建立知識和技能的化學(xué)基礎(chǔ),以社會議題聯(lián)系化學(xué)教育,以培養(yǎng)學(xué)生的能力和態(tài)度及價(jià)值觀,為深化學(xué)生的社會參與作準(zhǔn)備。

3. 課程內(nèi)容

從化學(xué)基礎(chǔ)知識和基礎(chǔ)技能著手,在課程選擇方面,涵蓋化學(xué)學(xué)科的四大基本內(nèi)涵:物質(zhì)科學(xué)、實(shí)驗(yàn)科學(xué)、變化科學(xué)和中心科學(xué)。化學(xué)課程的教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)主題見表1。

三、通識教育中的化學(xué)課程實(shí)施

“化學(xué)與現(xiàn)代社會”是以通識化的方式推行教學(xué)評,讓學(xué)生了解或從新角度重新認(rèn)識化學(xué),以化學(xué)結(jié)合澳門社會環(huán)境為中介,提升學(xué)生的化學(xué)素養(yǎng),使學(xué)生在參與社會活動中加強(qiáng)對化學(xué)的認(rèn)識,促進(jìn)整體素質(zhì)的發(fā)展和對社會的認(rèn)識。

1. 課程計(jì)劃

化學(xué)課程是以一學(xué)期學(xué)制實(shí)施,一個(gè)學(xué)期共修課14星期,每星期上課3小時(shí)。學(xué)生修畢并合格完成課程,可獲3個(gè)學(xué)分。課堂教學(xué)包括講課、工作坊和小組討論。除了正規(guī)課堂教學(xué)以外,導(dǎo)師亦為學(xué)生安排非正規(guī)的第二課堂教學(xué)活動,實(shí)施化學(xué)和社會相融合的教育設(shè)置和安排。

2. 課程政策

化學(xué)課程大綱(syllabus)是類似合約性質(zhì)的教育條文,教師和學(xué)生的教與學(xué)都在課程大綱規(guī)范之中。為了推動學(xué)生的社會意識,制定政策時(shí)將化學(xué)教育與公民教育相配合,實(shí)施通識教育。

在課程大綱的范圍內(nèi),教師在化學(xué)教學(xué)計(jì)劃和教學(xué)內(nèi)容實(shí)施方面,可因應(yīng)教學(xué)需要而作出合乎情理的修訂;學(xué)生在教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)主題和教學(xué)材料等方面,負(fù)有自我學(xué)習(xí)的責(zé)任;課程內(nèi)的所有學(xué)術(shù)工作,學(xué)生必須具備專注的態(tài)度,嚴(yán)格地執(zhí)行學(xué)校所規(guī)范的學(xué)術(shù)誠信要求。

3. 教學(xué)方法

化學(xué)課程包括導(dǎo)論課、理論課、課堂活動課、社會活動課和總結(jié)課五個(gè)具體分類。教學(xué)方法是以課堂教學(xué)類別和教學(xué)主題實(shí)例兩個(gè)層次展開教學(xué)。

4. 通識化學(xué)教學(xué)方案的實(shí)例

導(dǎo)論課的教學(xué)方案是從認(rèn)識自然界開始,然后導(dǎo)入化學(xué)概念,再與社會應(yīng)用相結(jié)合。在化學(xué)教學(xué)的基礎(chǔ)上,讓學(xué)生從宏觀認(rèn)識自然、社會和化學(xué),再從微觀理解化學(xué)和生活。

四、澳門地區(qū)通識化學(xué)教育的展望

化學(xué)為你而存在(Chemistry for all) 和化學(xué)為生命而存在(Chemistry for life)是國際化學(xué)年(International Chemical Year, ICY2011)的兩句口號。Chemistry for all可理解為:化學(xué)是大眾的化學(xué),化學(xué)是為了所有人,化學(xué)就是全部…;Chemistry for life可解讀為:化學(xué)是生活的科學(xué),化學(xué)是生命科學(xué),化學(xué)是人類的科學(xué),化學(xué)著眼于生命…

盡管各地通識化學(xué)教育的課程名稱、課程計(jì)劃、課程教學(xué)評等各有不同,但通識化學(xué)教育的理念是一致的,它是基于化學(xué)的內(nèi)涵,在社會中、生活中呈現(xiàn)化學(xué)精神的外延。總結(jié)而言:通識化學(xué)教育是所有學(xué)生的教育,亦是追求生命價(jià)值和意義的教育。

本通識化學(xué)課程的特色是,在塑造社會化教學(xué)情境下,建立學(xué)生對化學(xué)核心價(jià)值和內(nèi)容的認(rèn)識,繼而推動化學(xué)對社會可持續(xù)發(fā)展的貢獻(xiàn)。

自1999年后,為了適應(yīng)社會多元化發(fā)展和未來全球化的需要,特區(qū)政府高度重視高等教育,確立了為澳門培養(yǎng)全面性、多元性和靈活性的人才的教育目標(biāo)。“化學(xué)與現(xiàn)代社會”是澳門高等教育史上第一次開設(shè)的化學(xué)通識課程,它是通識教育和化學(xué)教育的交匯和融合。通識化學(xué)教育是以化學(xué)教育為本,而化學(xué)教育將通識教育的使命充分彰顯出來。

參考文獻(xiàn):

[1] 侯文華. 大力推進(jìn)通識教育 實(shí)施全面化學(xué)教育與人才培養(yǎng)[J]. 大學(xué)化學(xué),2012(3).

篇6

【關(guān)鍵詞】 中醫(yī)學(xué) 發(fā)展 創(chuàng)新

some thought on tcm development

guo yong

first hospital affiliated to zhejiang chinese medical university,hangzhou(310006)

abstract: medical practice is guided by tcm theory,and the staff engaged on that is tcm talents.tcm is of social science,though science and natural science,more of natural science,absolutely not “pseudoscience”.the living environment changes,tcm needs to fit for social development in progress,and the tcm change must be creative.

key words:tcm;development;creation

近日閱讀了劉力紅教授的著作《思考中醫(yī)》,并有幸聆聽了劉教授的講座,獨(dú)自靜思,對劉教授的觀點(diǎn)及中醫(yī)現(xiàn)狀感觸良多,對中醫(yī)的發(fā)展有所想法。

1 正確認(rèn)識中醫(yī)

我認(rèn)為所謂“中醫(yī)”是指:在中醫(yī)理論指導(dǎo)下的醫(yī)療實(shí)踐活動,而從事這個(gè)過程的人員才是中醫(yī)人,可見基礎(chǔ)理論的重要性。目前社會上部分機(jī)構(gòu)和個(gè)人,為了某些目的,打著中醫(yī)的招牌,掩人耳目,缺乏系統(tǒng)的、正確的中醫(yī)理論的依據(jù),參與醫(yī)療和科研活動,這類單位和個(gè)人其實(shí)不是中醫(yī),只是“偽中醫(yī)”。

中醫(yī)的理論是不是“嚴(yán)重落后的”?“是偽科學(xué)”?“要求廢除中醫(yī)”?那如何評價(jià)中醫(yī)理論是所謂的“超前的”還是“落后的”?個(gè)人認(rèn)為必須要以歷史發(fā)展的觀點(diǎn)來評價(jià),“物質(zhì)決定意識”這是更古不變的哲學(xué)真理,世界上應(yīng)該不存在超時(shí)代的東西,隨著社會的發(fā)展、人類的進(jìn)步,人類對事物的認(rèn)識一定會進(jìn)一步加深。

《辭海》對科學(xué)的注釋是“運(yùn)用范疇、定理、定律等思維形式反映現(xiàn)實(shí)世界各種現(xiàn)象的本質(zhì)和規(guī)律的知識體系。按研究對象的不同,可分為自然科學(xué)、社會科學(xué)和思維科學(xué)……”故科學(xué)存在相對性,科學(xué)的基本特征是可以重復(fù)的,可以用數(shù)字語言來表達(dá),而中醫(yī)學(xué)是介于社會科學(xué)、思維科學(xué)與自然科學(xué)之間的,更多的傾向于自然科學(xué)的,絕對不是“偽科學(xué)” !

2 中醫(yī)需要與時(shí)俱進(jìn)

近期經(jīng)常可以聽到一種聲音“中醫(yī)不行”“取締中醫(yī)……”這種現(xiàn)象值得深思,目前中醫(yī)在醫(yī)療服務(wù)中所占的比例,從古代的主體到現(xiàn)代的20%左右,其服務(wù)功能明顯下降。我國目前中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、西醫(yī)三種醫(yī)療體制并存,但多數(shù)領(lǐng)域的醫(yī)療水平(包括疾病的防治能力,國民體質(zhì)及平均壽命等)與我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相似的且只采用西醫(yī)的其他國家和地區(qū)相比沒有優(yōu)勢。

究其原因有兩個(gè)方面:一方面是隨著科學(xué)的發(fā)展、人類的進(jìn)步,中醫(yī)的一部分功能已經(jīng)被現(xiàn)代醫(yī)學(xué)所替代,另一方面是“偽中醫(yī)”在作梗。負(fù)責(zé)任的說,中醫(yī)是有療效的,只是隨著時(shí)空的變化,很多老的內(nèi)容不適應(yīng)了,與現(xiàn)代醫(yī)學(xué)的發(fā)展比較相對落后了,目前的中醫(yī)學(xué)理論大多是幾千年、幾百年前的,中醫(yī)理論萌芽、發(fā)展、成熟的存在環(huán)境與今天相比發(fā)生了巨大的變化,具體表現(xiàn)為四個(gè)方面:(1)對象改變。古代中國人平均壽命50歲左右,農(nóng)業(yè)社會中生存,農(nóng)耕體力活動為主,生活節(jié)奏慢,飲食結(jié)構(gòu)簡單、自然,生活相對規(guī)律,僅以中醫(yī)作為單一治療方法;現(xiàn)代中國人平均壽命達(dá)到70~80歲,工業(yè)社會、信息社會中生存,工作強(qiáng)度大,生活節(jié)奏快,壓力大、飲食結(jié)構(gòu)復(fù)雜,生活缺乏規(guī)律者較多,以西醫(yī)作為主要的治療方法。(2)藥材改變。古代的中藥絕大多數(shù)為野外自然生長,污染少;現(xiàn)在中藥人工培育為多,很多遭到工業(yè)污染,許多藥材已經(jīng)無條件使用(例如:虎骨、犀角等)。(3)疾病譜改變。古代中醫(yī)面對的患者各種疾病均可見,“傷寒”、“溫病”多見;現(xiàn)在面對的患者以代謝病、慢性病、老年病多見。(4)需求改變。古代的求醫(yī)者多有“聽天由命”的想法,信息來源單一,信賴醫(yī)生,現(xiàn)在的多數(shù)患者,不單單治療疾病,對預(yù)防保健、改善生活質(zhì)量有較高要求,信息來源廣泛,醫(yī)生信賴度相對降低,循證醫(yī)學(xué)的理念已深入人心。既然中醫(yī)的生存環(huán)境變了,中醫(yī)不變怎么能適應(yīng)!

3 中醫(yī)需要創(chuàng)新

學(xué)科的靈魂是理論,沒有理論的創(chuàng)新,學(xué)科的生命力也就會終止,中醫(yī)理論必須創(chuàng)新。其實(shí)古時(shí)的中醫(yī)醫(yī)家就有人提出“古方不能盡后人之病,后人不得盡泥古人之法”的道理,“變則通,通則久”中醫(yī)的現(xiàn)狀已經(jīng)到了非變不可的境地。不然他的服務(wù)功能只會越來越低,最終被時(shí)代進(jìn)步的大潮淹沒。

篇7

本書的編輯在卷首引用了兩句話,“拓?fù)浣沂居钪嬷i”(赫爾曼?韋爾),“幾何學(xué)是產(chǎn)生影響的魔術(shù)”(勒內(nèi)?湯姆)。這兩句話對本書起到了點(diǎn)題的作用。這本論文集提供了對某些數(shù)學(xué)及物理課題的較為深入的研究,這些課題是自然科學(xué)與生命科學(xué)中最新進(jìn)展和影響深遠(yuǎn)的研究核心;強(qiáng)調(diào)了許多數(shù)學(xué)概念普遍存在的特性及再生能力;它們都是在最近發(fā)現(xiàn)的,而且是涉及了某些表面上無關(guān)聯(lián)的領(lǐng)域的,其主要的目的是依次說明最重要研究領(lǐng)域幾何化的趨向,這種趨向具有深遠(yuǎn)的意義,它使得在物理現(xiàn)實(shí)及生物中發(fā)現(xiàn)許多令人驚奇的結(jié)構(gòu)與行為成為可能,這個(gè)過程似乎是和精確的幾何與拓?fù)鋵ο蠛徒Y(jié)構(gòu)的影響相關(guān)聯(lián)的,此外某些對象與結(jié)構(gòu)很有可能是不隨標(biāo)度改變的,而且在物質(zhì)組織的不同層次上起作用。下面的4個(gè)問題是由本書各章的作者提出的:(1)從和空間一時(shí)間有關(guān)的性質(zhì)和從它的幾何與拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)出發(fā),怎樣才能獲得對作用在自然界上的不同的基本力行為的一種描述;(2)如何解釋存在于某些幾何及拓?fù)浯涡蚝头€(wěn)定性原理與某些物理現(xiàn)象之間的某種關(guān)系,例如動態(tài)系統(tǒng)中的分歧現(xiàn)象、對稱破壞現(xiàn)象和分形;(3)怎樣在生物的分子和細(xì)胞演化過程中由魯棒性估計(jì)所發(fā)生的定性變化和形態(tài)變化;(4)怎樣解釋在現(xiàn)象展現(xiàn)的基層空間數(shù)學(xué)結(jié)構(gòu)與復(fù)雜的動態(tài)特性之間的聯(lián)系,而這些現(xiàn)象是按照這些動態(tài)特性及時(shí)間演變的。

本書的內(nèi)容分成三個(gè)部分,每一部分都由若干章組成,而每一章都直接由這些研究課題的最有資格的學(xué)者撰寫。第一部分經(jīng)典物理與量子物理中的數(shù)學(xué)概念,包括第1-2章。1 T二象性、泛涵方程與非交換串時(shí)空;2 獨(dú)立子-質(zhì)點(diǎn)二象性。第二部分?jǐn)?shù)學(xué)與自然界中的紐結(jié),包含第3-4章。3 紐結(jié);4 物理學(xué)及生物學(xué)中的拓?fù)浼~結(jié)模型。第三部分自然科學(xué)及生命系統(tǒng)中的數(shù)學(xué)及邏輯建模,包含第5-9章。5 超越建模,對應(yīng)用數(shù)學(xué)的一個(gè)挑戰(zhàn);6 幾何學(xué)基礎(chǔ)認(rèn)知與空間實(shí)驗(yàn);7 數(shù)學(xué)的合理有效性及它的認(rèn)知根源;8 演繹法的軌跡;9 現(xiàn)象學(xué)與范疇論。

本書研究了數(shù)學(xué)、理論物理及包括生命科學(xué)在內(nèi)的自然科學(xué)之間的許多重要的聯(lián)系,可供上述專業(yè)研究人員及研究生閱讀借鑒。

胡光華,高級軟件工程師

(原中國科學(xué)院物理學(xué)研究所)Hu Guanghua,Senior Software Engineer

篇8

一、《邏輯哲學(xué)論》中的哲學(xué)轉(zhuǎn)向

1.從本體論到認(rèn)識論的轉(zhuǎn)向

古希臘哲學(xué)以本體論問題為核心,致力于探究世界的本原。“一切形而上學(xué)(包括它的反對者實(shí)證主義)都說著柏拉圖的語言。”[1]61《邏輯哲學(xué)論》的命題1和2也論述著世界的構(gòu)成,反映了世界的邏輯構(gòu)造的邏輯原子主義思想。但傳統(tǒng)的世界觀認(rèn)為世界就是物的集合,物和原子均可分,且按照自然科學(xué)的觀點(diǎn)可以無限分下去,維特根斯坦卻將組成世界的元素限定在了“對象”上,相應(yīng)的事態(tài)就是邏輯原子,且認(rèn)為“對象”并不是各自孤立的,“在事態(tài)中對象就像鏈條的環(huán)節(jié)那樣互相勾連(2•03)”。命題1和2映射的本體論思想和古希臘時(shí)期自然哲學(xué)家們討論的本體論已有很大差異,超越了古希臘時(shí)期對世界、對自然樸素的態(tài)度,超越了古希臘時(shí)期對本體論問題的兩種解釋方式———以某種具體的物質(zhì)作本原來解釋世界和以數(shù)作本原來解釋世界。在亞里士多德時(shí)代,哲學(xué)就包含物理學(xué)、倫理學(xué)和邏輯學(xué)等三種知識,前兩者屬于本體論的研究范圍,而邏輯學(xué)則屬于認(rèn)識論范疇。自然科學(xué)和社會科學(xué)分別從自然哲學(xué)和道德哲學(xué)中分化,加之近代自然科學(xué)的迅猛發(fā)展和實(shí)證主義的影響,近代西方哲學(xué)排斥對形而上學(xué)的研究,這就導(dǎo)致了近代哲學(xué)的“認(rèn)識論轉(zhuǎn)向”。心理學(xué)和邏輯分析的方法較多被采用,分析和歸納成為近代認(rèn)識論的關(guān)鍵詞。《邏輯哲學(xué)論》的命題3和命題4提出的圖像論恰好反映了西方哲學(xué)的認(rèn)識論轉(zhuǎn)向。這兩個(gè)命題提出了關(guān)于思想和命題的圖像論,闡述了關(guān)于事實(shí)、邏輯圖像和思想的關(guān)系。思想被看做是事實(shí)的鏡子,因?yàn)槭聦?shí)的邏輯結(jié)構(gòu)就反映在思想中。維特根斯坦指出事實(shí)存在于邏輯空間中,而不是存在于現(xiàn)實(shí)世界中。“每個(gè)事物都像是在一個(gè)可能事態(tài)的空間里。我可以設(shè)想這個(gè)空間是空的,但是我不能設(shè)想沒有這空間的事物(2•013)。”其中的現(xiàn)實(shí)世界和可能世界的關(guān)系怎樣?邏輯上的可能世界如何才能達(dá)到對現(xiàn)實(shí)世界的認(rèn)識?如何才能在現(xiàn)實(shí)世界中尋求知識的確定性?必定有一種連結(jié)可能世界與現(xiàn)實(shí)世界的共同的東西。維特根斯坦認(rèn)為這種共同的東西就是我們的思想,而思想又是在邏輯空間中的活動,所以現(xiàn)實(shí)世界中的圖像是由邏輯形式為我們所認(rèn)識的。我們都是根據(jù)邏輯在思想,“我們不能思想非邏輯的東西,否則我們就必須非邏輯地思想(3•03)”。維特根斯坦的圖像論闡釋了思想以邏輯為工具對事實(shí)的把握,它用圖像來聯(lián)系事實(shí)領(lǐng)域和命題領(lǐng)域。“圖像就成了區(qū)分真正的命題與似是而非的命題的標(biāo)準(zhǔn),它為命題與非命題劃定了界限。”[2]438

2.從認(rèn)識論向語言學(xué)的轉(zhuǎn)向

西方哲學(xué)經(jīng)歷了古代強(qiáng)調(diào)對客體世界本原進(jìn)行探究的本體論時(shí)代、近代強(qiáng)調(diào)對人類認(rèn)識的本質(zhì)、結(jié)構(gòu)及其相關(guān)問題進(jìn)行追尋的認(rèn)識論時(shí)代,以及當(dāng)下強(qiáng)調(diào)對作為認(rèn)識工具和思想表達(dá)形式的語言進(jìn)行探究的語言學(xué)時(shí)代。“當(dāng)今各種哲學(xué)研究,都涉及一個(gè)共同的研究領(lǐng)域,這個(gè)領(lǐng)域就是語言。”《邏輯哲學(xué)論》命題5和6強(qiáng)調(diào)了語言和命題是思想表達(dá)的手段。維特根斯坦將全部哲學(xué)問題歸結(jié)為語言的問題,“全部哲學(xué)都是一種語言批判(4•0031)”。此論述實(shí)際隱含了西方哲學(xué)由認(rèn)識論向語言學(xué)的轉(zhuǎn)向。在自然科學(xué)領(lǐng)域,由于愛因斯坦相對論和量子力學(xué)的出現(xiàn),物理學(xué)由宏觀領(lǐng)域轉(zhuǎn)向微觀領(lǐng)域,導(dǎo)致物理學(xué)傳統(tǒng)范式“解題能力”的弱化。認(rèn)識論困境部分導(dǎo)致了哲學(xué)的語言學(xué)轉(zhuǎn)向。我們理解和表達(dá)思想的方式只能是語言,我們在談?wù)撍枷霑r(shí)其實(shí)是在談?wù)撜Z言,所以語言必須符合邏輯。“在語言中不能表現(xiàn)任何‘違反邏輯’的東西,就像在幾何學(xué)中不能用坐標(biāo)來表現(xiàn)違反空間規(guī)律的圖形,或者給出一個(gè)并不存在的點(diǎn)的坐標(biāo)一樣(3•032)”,否則就會出現(xiàn)歧義和理解混亂。在羅素的導(dǎo)言中就明確提出:“傳統(tǒng)的哲學(xué)和傳統(tǒng)的解決是怎樣由于符號系統(tǒng)原則的無知和對語言的誤用而產(chǎn)生出來的。”[3]3維特根斯坦把傳統(tǒng)哲學(xué)的錯誤看做是錯誤地使用語言的結(jié)果,因此《邏輯哲學(xué)論》就是要通過解釋日常語言的邏輯缺陷表明傳統(tǒng)哲學(xué)的錯誤根源。所以解決哲學(xué)問題的關(guān)鍵就在于理清語言自身的邏輯與日常應(yīng)用。只要語言符合邏輯就可以通過它找到知識的確定性。“我的語言的界限意味著我的世界的界限(5•6)。”要在哲學(xué)研究方法上進(jìn)行邏輯主義的思維,必須將傳統(tǒng)研究方法從“主觀”轉(zhuǎn)向“客觀”,即從主觀的思維邏輯轉(zhuǎn)向客觀的語言邏輯。

二、實(shí)踐解釋學(xué)的方法論意蘊(yùn)

國內(nèi)學(xué)者俞吾金強(qiáng)調(diào)了馬克思“實(shí)踐”概念的理論穿透力,認(rèn)為馬克思在解釋學(xué)領(lǐng)域中發(fā)動了一場“哥白尼式的革命”,這一革命的“主旨是確立實(shí)踐在人的全部理解和解釋活動中的核心作用”[4]5。實(shí)踐解釋學(xué)不同于解釋學(xué)哲學(xué)、哲學(xué)解釋學(xué)以及與之相關(guān)的歷史解釋學(xué)等范疇,實(shí)踐解釋學(xué)以實(shí)踐取向的唯物主義為背景,建立了世界和人的“意義性”關(guān)聯(lián)和“解釋學(xué)關(guān)聯(lián)”。它是實(shí)踐的、歷史的、批判的、總體性的解釋學(xué)方法,“使語言、文本、結(jié)構(gòu)、觀念通過實(shí)踐向生活、歷史、人、現(xiàn)實(shí)開放,形成語言與生活之間的解釋學(xué)循環(huán)、文本與歷史之間的解釋學(xué)循環(huán)、結(jié)構(gòu)與人之間的解釋學(xué)循環(huán)以及觀念與現(xiàn)實(shí)之間的解釋學(xué)循環(huán)”[5]47-50。哲學(xué)是一項(xiàng)澄清思想的實(shí)踐,而語言又是表達(dá)思想的手段,可以說,哲學(xué)是一項(xiàng)澄清語言并使其有意義的實(shí)踐。既然如此,理解和解釋在此過程中就不可或缺。而要避免誤解,解釋學(xué)在澄清思想上又具有決定性的意義。正如法國解釋學(xué)家保羅•利科爾給解釋學(xué)下的定義,“解釋學(xué)是關(guān)于與文字相關(guān)聯(lián)的理解過程的理論,其主導(dǎo)思想是作為文本的話語的實(shí)現(xiàn)問題”。施萊爾馬赫也認(rèn)為,“哪里有誤解,哪里就有解釋學(xué)”[6]41-45。在他看來,“誤解是普遍的,而解釋是避免誤解的藝術(shù),理解需要解釋規(guī)則系統(tǒng)的幫助,排除誤解,達(dá)到正確的理解”[7]113。實(shí)踐解釋學(xué)把對象和現(xiàn)實(shí)看做是主體實(shí)踐的結(jié)果,對象和現(xiàn)實(shí)的“屬人意義”必須通過實(shí)踐活動來得到理解。由于語言是一種特殊的實(shí)踐,所以這種辨證唯物主義觀點(diǎn)為我們理解維特根斯坦意義上的語言提供了很好的分析工具,使得語言批判具有了實(shí)踐解釋學(xué)意味———我們可以對“可說的”進(jìn)行基于實(shí)踐的解釋,對“不可說的”進(jìn)行基于實(shí)踐的理解。解釋和理解的區(qū)分導(dǎo)源于J.德羅伊森的《歷史概論》(1858)和狄爾泰《精神科學(xué)引論》(1883),它在抵制自然科學(xué)方法的背景下提出,凸顯了人文科學(xué)的獨(dú)特視域,對海德格爾存在主義的解釋學(xué)具有啟發(fā)意義,且對我們分析維特根斯坦的語言批判也具有一定的啟發(fā)意義。

三、實(shí)踐解釋學(xué)視域中的《邏輯哲學(xué)論》

維特根斯坦一直認(rèn)為世界以兩種形式存在,即“可以說的”與“不可以說的”。所謂“可以說的”就是能夠用邏輯語言言說的東西,而“不可說的”就是無法用邏輯語言表達(dá)的東西。《邏輯哲學(xué)論》的前六個(gè)命題特別是命題5和命題6主要分析了“可說的東西”,而作為一個(gè)沒有子命題的獨(dú)立命題,命題7則意猶未盡卻清楚明白地表達(dá)了對“不可說的東西”的態(tài)度,與前述其他命題中體現(xiàn)出的對“可以說的”事物的態(tài)度———用邏輯語言說清楚———形成了鮮明對比。根據(jù)我國學(xué)者俞吾金和李金輝的觀點(diǎn),我們認(rèn)為哲學(xué)不應(yīng)該回避“不可說的”,而應(yīng)從實(shí)踐解釋學(xué)視角回應(yīng)或處理“不可說的”問題。

1.“可說的”———基于實(shí)踐的解釋

維特根斯坦認(rèn)為,哲學(xué)的使命不是提出命題,而是要澄清命題,即從邏輯上解釋清楚思想。但語言并非是完全符合邏輯的,而且即便是符合邏輯的語言也并非能完成語言的使命———能夠應(yīng)用于日常表述,如科學(xué)世界的語言就無法應(yīng)用于生活世界。傳統(tǒng)哲學(xué)弊病的根源在于它總是試圖去創(chuàng)造一些不可說的、無法用邏輯語言解釋的命題。這樣的形而上的命題都是無意義的命題。與形而上的命題相對,維特根斯坦認(rèn)為:“哲學(xué)中正確的方法是:除了可說的東西,即自然科學(xué)的命題———也就是與哲學(xué)無關(guān)的某種東西之外,就不再說什么。而且,一旦有不想說的某種形而上學(xué)的東西時(shí),立刻就向他指明,他沒有給他的命題中的某些記號以稱謂(6•53)。”因此,“哲學(xué)的目的是從邏輯上澄清理解,哲學(xué)不是一門學(xué)說,而是一項(xiàng)活動。哲學(xué)著作從本質(zhì)上來看是由一定解釋構(gòu)成的,哲學(xué)成果不是一些哲學(xué)命題,而是哲學(xué)的澄清(4•1112)”。我們認(rèn)為,哲學(xué)澄清的本質(zhì)即基于實(shí)踐的解釋。解釋(Explain)由表示“外面”和“以前”的前綴Ex-和表示“簡單易懂”的詞根plain組成,它意味著“從外面對世界進(jìn)行簡單易懂的研究”。此種意義上的“解釋”正好對應(yīng)著科學(xué)與哲學(xué)分野后的科學(xué)知識,亦即維特根斯坦意義上的“可說的東西”(即自然科學(xué)的命題),這種解釋性的澄清也應(yīng)該以邏輯分析或語言分析為基礎(chǔ)。問題在于,邏輯分析或語言分析與實(shí)踐緊密相連。實(shí)踐解釋學(xué)中的實(shí)踐概念是需要解釋的、受一定的社會歷史條件制約的并隨著這種條件的改變而改變的概念。維特根斯坦在其后期著作《哲學(xué)研究》中所提出的“語言游戲說”明確指出,語言和詞語都是工具,其意義取決于其用法。“語言的用法十分繁多,每個(gè)個(gè)別的語言表達(dá)(陳述、問題、命令等)都嵌在比較廣闊的語言和超語言行為的環(huán)境之中,維特根斯坦說,‘想象一種語言就是想象一種生活方式’。”[2]440這一思想與馬克思所說的實(shí)踐有一定重合之處。馬克思所說的實(shí)踐有多重含義,我國學(xué)者李金輝對此進(jìn)行了詳細(xì)的文本梳理,認(rèn)為“實(shí)踐”經(jīng)歷了由《1844年經(jīng)濟(jì)學(xué)哲學(xué)手稿》中的哲學(xué)上的和總體性的概念到《德意志意識形態(tài)》中的政治經(jīng)濟(jì)學(xué)和社會學(xué)的實(shí)踐的演變過程。[8]34很明顯,包括語法、語義和語用等在內(nèi)的語言是實(shí)踐本身或?qū)嵺`的產(chǎn)物。因此,我們認(rèn)為對“可說的東西”進(jìn)行批判,就是對作為實(shí)踐的語言進(jìn)行解釋。

2.“不可說的”———基于實(shí)踐的理解

維特根斯坦認(rèn)為,“真命題的總體就是全新自然科學(xué)(或自然科學(xué)的總體)(4•11)”,而“哲學(xué)不是自然科學(xué)之一(4•111)”。所以,哲學(xué)所提的命題就不是真命題,但哲學(xué)又并非無用,它“為自然科學(xué)劃定可以在其中爭論的范圍(4•113)”。哲學(xué)應(yīng)當(dāng)為能思考的東西劃定界限,從而也為不能思考的東西劃定界限(4•113),而且,“沒有哲學(xué),思想就會模糊不清(4•112)”。由此可見,哲學(xué)命題雖然不是自然科學(xué)命題中的真命題,但仍然有實(shí)踐價(jià)值。因此,我們不能輕率地像維特根斯坦那樣將哲學(xué)命題劃歸為“不可說的”而對其保持沉默,而應(yīng)該對其進(jìn)行實(shí)踐解釋學(xué)分析,即基于實(shí)踐的理解。伽達(dá)默爾將解釋學(xué)當(dāng)做一種方法和注釋文本的技術(shù),海德格爾則將解釋學(xué)當(dāng)做“哲學(xué)”,注重對存在本身———定在的本體論詮釋。將解釋學(xué)由“方法、技藝”看做是“哲學(xué)”,導(dǎo)致了認(rèn)識論的基礎(chǔ)與本體論的基礎(chǔ)的對立。然而在闡明某些概念這一哲學(xué)任務(wù)中,認(rèn)識和本體并不是對立的,而應(yīng)是統(tǒng)一的。正如利科爾所說:“解釋學(xué)不是對人文科學(xué)的思考,而是對人文科學(xué)據(jù)此建立的本體論基礎(chǔ)的說明。因此,對于我們來說,關(guān)鍵的一句話是:因此,被看作是解釋學(xué)的內(nèi)部包含著在引申意義上被稱為是解釋學(xué)的東西的根基:人文科學(xué)方法論。”[6]54按照狄爾泰的觀點(diǎn),“我們把從通過感官接收的符號中識別出某種內(nèi)在內(nèi)容的過程稱為理解”。而理解(Interpreta-tion)英語前綴Inter即有“內(nèi)在”和“相互”之意。在解釋學(xué)的意義上,所謂“理解”就是人的一種通過反身性達(dá)到內(nèi)在性的把握的過程。“理解”意義上的展現(xiàn),不是那種人不在場的自在過程,而是人的現(xiàn)實(shí)活動開啟并參與生成的過程。[9]1-3此種“理解”方法是人文科學(xué)方法論,可以作為哲學(xué)命題分析的基礎(chǔ)。作為人文科學(xué)方法的“理解”有助于我們將“不可說的東西”說清楚,這依賴于本體論和認(rèn)識論兩個(gè)層面的行動和實(shí)踐。維特根斯坦認(rèn)為,“思想是有意義的命題(4)”、“關(guān)于哲學(xué)問題所寫的大多數(shù)命題和問題,不是假的而是無意義的(4•003)”。要揭示被掩蓋意義的問題,就需要主客體雙向度理解。而這種特殊實(shí)踐就是解釋主體和解釋客體間的雙向互動行為,而不是單向度的注釋。歷史解釋學(xué)認(rèn)為,生存實(shí)踐屬于人類的歷史、傳統(tǒng)和文化,因此,實(shí)踐不是蒼白的行動,而是包含著歷史、傳統(tǒng)和文化等背景要素。施萊爾馬赫所要避免的“誤解的理解”就是單向度的無背景參與的理解。

如果哲學(xué)的解釋活動是單向度的,那么它也就只能如維特根斯坦的命題7“對凡是不可以說的就必須保持沉默”了。因?yàn)閱蜗蚨鹊睦斫狻熬椭荒苁菍ξ覀兪煜さ摹⒁阎暮臀覀円粯映錆M‘精神’的生命世界的理解,對于我們不熟悉、未知的世界理解是不可能的,我們只能認(rèn)識。這種認(rèn)識只能通過實(shí)踐的超越性來進(jìn)行。實(shí)踐的超越性克服了主體和對象之間的解釋學(xué)間距”[7]115。對這些我們不熟悉、未知的世界只能進(jìn)行外在解釋,而不是內(nèi)在理解。因此,實(shí)踐是處在一定文化背景、一定解釋學(xué)前見之下的活動。要突破單向度理解的視域限制,跨越利科爾所稱的“解釋學(xué)間距”,就要搭建主體和客體之間的橋梁,使主體客體化和使客體主體化。

篇9

近代物理學(xué)的成功及其文化影響物理學(xué)是近代科學(xué)的杰出代表。“物理學(xué)以其杰出的成就證明自己是學(xué)科之冠。”[1]以物理學(xué)為代表的自然科學(xué)使人們對世界得到確證的知識,使人們對世界的認(rèn)識通過數(shù)量化的、可觀察的、可驗(yàn)證的方式加以確立。哥白尼日心說的提出、開普勒行星運(yùn)動三大定律的發(fā)現(xiàn)、伽利略的物理學(xué)貢獻(xiàn)、牛頓的經(jīng)典力學(xué)都極大地改變著人們的思想觀念,人們對于世界的觀念亦隨之發(fā)生重要變化。西方科學(xué)在取得重要成就的同時(shí),對普通民眾亦產(chǎn)生重要影響。此種影響主要是經(jīng)由啟蒙運(yùn)動傳播并擴(kuò)展開來的。啟蒙運(yùn)動在科學(xué)文化傳播過程中的作用異常關(guān)鍵。伏爾泰、圣西門、傅里葉、歐文等啟蒙思想家在“科學(xué)文化”的塑造及科學(xué)作為“意識形態(tài)”的打造過程中起到了重要作用。隨著自然科學(xué)的輝煌成就以及科學(xué)文化的傳播,科學(xué)逐漸成為主導(dǎo)人們觀念的思想意識形態(tài),科學(xué)界的牛頓為世人所景仰。而問題在于,給普通民眾留下深刻印象的只是意識形態(tài)化的科學(xué)形象與科學(xué)文化。科學(xué)文化的極大發(fā)展,以及科學(xué)作為一種主導(dǎo)意識形態(tài),使得“科學(xué)”、“科學(xué)方法”逐漸成為人們評價(jià)事物的主要標(biāo)準(zhǔn)。“科學(xué)”成為“理性”、“正確”、“合理”、“有價(jià)值”甚至“真理”的代名詞。科學(xué)成為評價(jià)事物有效性的全新標(biāo)準(zhǔn)。心理學(xué)正是在這樣的時(shí)代背景下開始產(chǎn)生。

哲學(xué)的困境與物理學(xué)的輝煌西方古典哲學(xué)在黑格爾那里漸趨成熟,黑格爾建立了包括自然、社會、精神在內(nèi)的無所不包的哲學(xué)體系。但是黑格爾之后,哲學(xué)家們卻發(fā)現(xiàn)哲學(xué)已經(jīng)陷入到巨大的危機(jī)與困境之中。哲學(xué)家們發(fā)現(xiàn)自己對于哲學(xué)已經(jīng)無所事事,很難再實(shí)現(xiàn)對黑格爾哲學(xué)的超越。與此同時(shí),尼采哲學(xué)、新康德主義、實(shí)證主義哲學(xué)等相繼產(chǎn)生,試圖解決哲學(xué)的困境與危機(jī)。隨著物理學(xué)從哲學(xué)中分離出去,以往的本體論哲學(xué)逐漸變成自然科學(xué)的研究領(lǐng)域。而哲學(xué)家們卻依然在幾千年來一直存在的問題上喋喋不休,沒有取得任何實(shí)質(zhì)性的進(jìn)步,因此,大大增加了哲學(xué)的危機(jī)。物理學(xué)的輝煌與哲學(xué)的困境,使哲學(xué)家們不得不尋求哲學(xué)的救亡圖存。一些有識之士認(rèn)識到:自然科學(xué)之所以取得如此輝煌的成就,正在于科學(xué)方法———可量化的、可重復(fù)觀察、可實(shí)驗(yàn)的方法———的采用。因此,許多哲學(xué)家努力要把哲學(xué)變成科學(xué)以實(shí)現(xiàn)哲學(xué)的新生。在這方面既有實(shí)證主義、馬赫主義等的努力,也有心理學(xué)創(chuàng)始期的馮特、鐵欽納等人的貢獻(xiàn)。這些人嘗試采用自然科學(xué)的方法解決哲學(xué)的認(rèn)識問題。正如心理學(xué)史家赫根漢所描述的:“早期的科學(xué)主要研究物理世界,是非常成功的,而它的成功激發(fā)了人們將科學(xué)方法用于心靈研究的主題。”[2]在物理學(xué)的輝煌與哲學(xué)的困境之下,尋求解決哲學(xué)困境的一些哲學(xué)家結(jié)合實(shí)驗(yàn)生理學(xué),效法物理學(xué)的研究方法,因此也就有了科學(xué)心理學(xué)這一產(chǎn)兒。馮特等人在對感覺、知覺、意志、記憶等認(rèn)識論主題的研究過程中,以物理學(xué)的科學(xué)方法作為研究手段,使得心理學(xué)作為一門獨(dú)立的學(xué)科正式產(chǎn)生。

“科學(xué)”作為心理學(xué)確立的學(xué)科依據(jù)與目標(biāo)導(dǎo)引現(xiàn)代學(xué)科的確立,既在于它的研究對象,更在于它所采用的研究方法。就心理學(xué)而言,則更在于它的方法。“科學(xué)的”方法是心理學(xué)尤其是科學(xué)心理學(xué)作為一門獨(dú)立學(xué)科得以確立的依據(jù)。“心理學(xué)家假定物理學(xué)是最好的科學(xué),試圖以物理學(xué)的方法和目標(biāo)運(yùn)用到自己的學(xué)科內(nèi)容上來。”[1](頁41)在心理學(xué)發(fā)展過程中,一些重大學(xué)派的產(chǎn)生往往是由于新方法的采用。無論是馮特的實(shí)驗(yàn)內(nèi)省法,還是行為主義刺激———反應(yīng)的強(qiáng)化理論,抑或是認(rèn)知心理學(xué)的人機(jī)類比,都在于新方法的采用。心理學(xué)作為一門學(xué)科的確立,得益于它用新的方法研究已有的問題。追求客觀的、量化的實(shí)驗(yàn)法,使心理學(xué)從哲學(xué)家純思辨的睡椅上解脫出來,并取得了準(zhǔn)“科學(xué)”的成就。心理學(xué)家認(rèn)識到,只有采用科學(xué)的方法,才能使心理學(xué)有可能像物理學(xué)一樣躋身于科學(xué)的行列。人們深切地期望心理學(xué)誕生自己的牛頓。可以說,心理學(xué)在誕生之初就有著強(qiáng)烈的科學(xué)性追求,“成為科學(xué)”構(gòu)成心理學(xué)追求的主要目標(biāo)。將“科學(xué)”確立為心理學(xué)追求的目標(biāo),與19世紀(jì)末的西方理智背景有著重要關(guān)聯(lián)。當(dāng)時(shí)的經(jīng)典物理學(xué)成為主導(dǎo)人們世界觀的意識形態(tài),“科學(xué)”成為“理性”、“合理性”甚至“真理”的代言。在哲學(xué)的黯然落寞之下,這種對比愈加明顯。加之當(dāng)時(shí)實(shí)證主義哲學(xué)的影響,使得追求科學(xué)的、可確證的知識,反對并拒斥純粹的思辨已經(jīng)成為那個(gè)時(shí)代的歷史強(qiáng)音。心理學(xué)作為一門學(xué)科得以確立是哲學(xué)與實(shí)驗(yàn)生理學(xué)的產(chǎn)兒。心理學(xué)要像它的榜樣物理學(xué)一樣,通過效法物理學(xué)的研究方法而成為科學(xué)。因此,“科學(xué)”成為心理學(xué)追求的主導(dǎo)性目標(biāo)。

心理學(xué)科學(xué)性追尋的歷史體現(xiàn)

心理學(xué)以“科學(xué)”作為自身的追求目標(biāo)是一個(gè)持續(xù)展現(xiàn)的過程。這里僅選取其中幾個(gè)典型的歷史學(xué)派加以分析。

(一)馮特實(shí)驗(yàn)心理學(xué)的科學(xué)追尋心理學(xué)作為一門學(xué)科的正式創(chuàng)立,在于它對自然科學(xué)方法的成功采用。馮特通過實(shí)驗(yàn)內(nèi)省法,成功地將哲學(xué)與實(shí)驗(yàn)生理學(xué)相結(jié)合,在他看來,“生理學(xué)的研究方法和實(shí)驗(yàn)精神可以為心理學(xué)所應(yīng)用”[3](頁78)。馮特把他的實(shí)驗(yàn)心理學(xué)看成是一種純科學(xué),“馮特認(rèn)為心理學(xué)與其他自然科學(xué)都是以經(jīng)驗(yàn)作為自己的研究對象,但是其出發(fā)點(diǎn)卻各不相同。……馮特認(rèn)為一切科學(xué)都研究經(jīng)驗(yàn),不同之處在于心理學(xué)研究直接經(jīng)驗(yàn),而其他科學(xué)研究間接經(jīng)驗(yàn)”。“既然物理學(xué)和其他自然科學(xué)研究經(jīng)驗(yàn),心理學(xué)研究的也是經(jīng)驗(yàn),那么心理學(xué)就可以借鑒自然科學(xué)的研究方法,把心理學(xué)和自然科學(xué)在方法上統(tǒng)一起來,以使心理學(xué)真正成為自然科學(xué)的一個(gè)獨(dú)立分支。”[3](頁80-81)在馮特看來,傳統(tǒng)哲學(xué)心理學(xué)的內(nèi)省法是不充分的,易使人誤入歧途,因此心理學(xué)必須采用自然科學(xué)的實(shí)驗(yàn)方法。作為心理學(xué)創(chuàng)始人的馮特有著自覺的科學(xué)追求,這種追求與當(dāng)時(shí)的時(shí)代精神有著重要關(guān)聯(lián)。馮特主張心理學(xué)是純科學(xué),不主張心理學(xué)與哲學(xué)分離,主張心理學(xué)應(yīng)以意識作為研究對象。在科學(xué)心理學(xué)之外,馮特還發(fā)展了民族心理學(xué)。總之,馮特的心理學(xué)以意識作為研究對象,以科學(xué)為目標(biāo)追求,而且他的心理學(xué)是多元的。在馮特那里,心理學(xué)的科學(xué)性追求保持了它的常態(tài)。

(二)鐵欽納構(gòu)造心理學(xué)的科學(xué)標(biāo)尺構(gòu)造心理學(xué)的代表人物則是鐵欽納,而非馮特。這點(diǎn)在赫根漢的《心理學(xué)史導(dǎo)論》中有著清晰的區(qū)分。這個(gè)作為馮特學(xué)生的英國人后來到美國從事研究工作。在心理學(xué)的科學(xué)性追求方面,鐵欽納可以說是史無前例。在鐵欽納看來,心理學(xué)應(yīng)當(dāng)研究意識的內(nèi)容本身。在研究方法上,鐵欽納對內(nèi)省描述的要求更加嚴(yán)格,在他看來“為了確保清晰的經(jīng)驗(yàn)和準(zhǔn)確的報(bào)告,科學(xué)必須求助于實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)是一種可以重復(fù)、分離和加以變化的觀察。”[3](頁149)鐵欽納對心理學(xué)的科學(xué)研究,受當(dāng)時(shí)化學(xué)元素論的影響較大。在鐵欽納看來,要對意識內(nèi)容進(jìn)行科學(xué)研究,必須將意識經(jīng)驗(yàn)分為許多意識要素。只有分到無可再分之時(shí),才能得出科學(xué)的、客觀的研究成果來。鐵欽納的性格向來倔強(qiáng)、嚴(yán)格、嚴(yán)謹(jǐn),他及他的眾多弟子一直在他認(rèn)定的元素論的基礎(chǔ)上進(jìn)行研究。鐵欽納將意識元素分為上萬個(gè)之多,使后來的研究者感到紛繁與茫然。此種取向遭到格式塔心理學(xué)的猛烈抨擊。格式塔心理學(xué)強(qiáng)調(diào)“整體大于部分之和”,反對將意識刻意地劃分為意識元素。回顧西方心理學(xué)的歷史可以發(fā)現(xiàn),鐵欽納的構(gòu)造心理學(xué)雖然有著強(qiáng)烈的科學(xué)追求,但卻代表了一條錯誤的探索路徑。今天,他的心理學(xué)幾乎已經(jīng)無人問津,對后起的心理學(xué)研究影響也微乎其微。

(三)華生行為主義的科學(xué)表征行為主義是西方心理學(xué)的三大流派之一。自1913年至20世紀(jì)50年代,行為主義一直在心理學(xué)中占據(jù)著主導(dǎo)地位。1913年,華生(Watson,J.B.)在《心理學(xué)評論》雜志發(fā)表了題為《行為主義者心目中的心理學(xué)》一文,正式宣告行為主義的誕生。華生創(chuàng)立行為主義直接反對的是構(gòu)造主義的觀點(diǎn)。在華生看來,構(gòu)造主義研究人的意識,而意識是看不見、摸不著的,因此研究意識很難使心理學(xué)成為一門科學(xué)。因而華生主張心理學(xué)應(yīng)當(dāng)拋開意識,徑直去研究行為。所謂行為就是有機(jī)體用以適應(yīng)環(huán)境變化的各種身體反應(yīng)———如肌肉收縮、腺體分泌等———的組合。他認(rèn)為,思維不過是肌肉特別是言語器官的變化,而情緒不過是內(nèi)臟和腺體的變化。在華生看來,心理學(xué)研究行為的任務(wù),就在于查明刺激與反應(yīng)之間的規(guī)律性關(guān)系,繼而預(yù)測行為,并通過控制環(huán)境去塑造人的心理和行為。華生的行為主義代表了一種典型的環(huán)境決定論的觀點(diǎn)。華生對于科學(xué)性的追求在心理學(xué)史上可謂登峰造極。華生在《行為主義者心目中的心理學(xué)》一文中,開宗明義地指出:行為主義的理論目標(biāo)就是對行為的預(yù)測和控制。為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目的,就必須貫徹經(jīng)驗(yàn)證實(shí)原則,將心理學(xué)打造成純粹自然科學(xué)的一個(gè)客觀實(shí)驗(yàn)分支。華生認(rèn)為凡是不可經(jīng)驗(yàn)觀察的對象都不能作為心理學(xué)的研究對象。主張放棄傳統(tǒng)的內(nèi)省法,放棄所有與意識有關(guān)的范疇,諸如感覺、情緒、思維等。這樣,他也就開始了將動物實(shí)驗(yàn)類推到人身上的心理學(xué)努力,也就開始了將人的心理還原為動物行為的解釋道路。因此,“無頭腦的心理學(xué)”在30多年的時(shí)間里成為心理學(xué)研究的主流,“科學(xué)”在心理學(xué)中確立起霸主地位。但后來的研究卻表明,它不過使心理學(xué)一條走偏了的道路。被行為主義拋棄的“意識”,在幾十年后由一位外行人喬姆斯基再次帶回心理學(xué)中。心理學(xué)在實(shí)現(xiàn)所謂“客觀性”的科學(xué)追求之后,不得不回到原來的起點(diǎn)上,重新回過頭來進(jìn)行意識研究。

(四)認(rèn)知心理學(xué)的科學(xué)追求認(rèn)知心理學(xué)是20世紀(jì)50年代中期在西方興起的一種研究取向,并成為當(dāng)今西方心理學(xué)的主要研究趨勢。認(rèn)知心理學(xué)主要研究人的高級心理過程,如注意、知覺、表象、記憶、思維和語言等。喬姆斯基將語言學(xué)與心理學(xué)相結(jié)合所創(chuàng)立的心理語言學(xué),是認(rèn)知心理學(xué)的一個(gè)分支。控制論、信息論、計(jì)算機(jī)科學(xué)則對認(rèn)知心理學(xué)的發(fā)展有著深遠(yuǎn)的影響。當(dāng)今的認(rèn)知心理學(xué)主要以信息加工心理學(xué)為主。信息加工心理學(xué)繼承了實(shí)驗(yàn)心理學(xué)的傳統(tǒng),吸收了計(jì)算機(jī)科學(xué)的研究成果,通過人腦與計(jì)算機(jī)的類比,形成了一套實(shí)驗(yàn)、模擬、理論分析相結(jié)合的比較完整的研究方法。信息加工心理學(xué)將人看作是一個(gè)信息加工系統(tǒng),認(rèn)為認(rèn)知就是感覺輸入的編碼、貯存和提取的信息加工的全過程。認(rèn)知心理學(xué)采用的方法主要有反應(yīng)時(shí)法、計(jì)算機(jī)模擬與類比法、口語記錄法等。認(rèn)知心理學(xué)反對行為主義,但也從行為主義那里接受了嚴(yán)格的實(shí)驗(yàn)方法、操作主義等。認(rèn)知心理學(xué)的一個(gè)基本觀點(diǎn)是可以用計(jì)算機(jī)來類比人的內(nèi)部心理過程。認(rèn)知心理學(xué)注重科學(xué)追求的目標(biāo),強(qiáng)調(diào)實(shí)驗(yàn)的重要性。認(rèn)知心理學(xué)的成功避免了科學(xué)心理學(xué)的死亡,促進(jìn)了科學(xué)心理學(xué)的進(jìn)一步發(fā)展。然而,認(rèn)知心理學(xué)在取得一系列輝煌的同時(shí),并沒有成為心理學(xué)研究的統(tǒng)一范式。心理學(xué)并沒有避免自身“不科學(xué)”的危機(jī),沒能避免自身“不統(tǒng)一”的困擾。心理學(xué)的紛爭與混亂依然存在。認(rèn)知心理學(xué)沒能解決心理學(xué)的根本問題,心理學(xué)家在純正的自然科學(xué)家面前依然不免感到自卑。在這種局面下,更有必要深刻反思西方心理學(xué)過度異化式的科學(xué)追求。

西方心理學(xué)科學(xué)性追尋的歷史后果

西方心理學(xué)以“科學(xué)”作為自身的目標(biāo)追求,通過不斷揚(yáng)棄舊的傳統(tǒng),實(shí)現(xiàn)科學(xué)追尋的成就。通過心理學(xué)史的考察我們發(fā)現(xiàn):心理學(xué)科學(xué)追求的過程是心理學(xué)不斷擴(kuò)大自身學(xué)術(shù)影響的過程,心理學(xué)對于科學(xué)的追求成就了心理學(xué)今日的主體畫面。然而,這一過程也是心理學(xué)一度喪失“自我”的過程。自我以“他者”作為自身追尋的目標(biāo),原本是自我提升的過程。但是在對“他者”的過分追尋與效仿中,心理學(xué)已一度迷失甚至喪失了“自我”。今天,對于心理學(xué)的研究主題、學(xué)科定位、學(xué)科統(tǒng)一性等問題依然存在著諸多混淆與紛爭。心理學(xué)對于“科學(xué)”的學(xué)科定位,在成就了心理學(xué)學(xué)科地位的同時(shí),也造成了心理學(xué)自身發(fā)展過程中的異化。“科學(xué)”原本是心理學(xué)為自身設(shè)定出來并作為自身的追求目標(biāo)與方法原則,但是在其發(fā)展過程中,“科學(xué)”卻成為心理學(xué)學(xué)科發(fā)展合法性幾乎唯一的判準(zhǔn)。問題在于,心理學(xué)的研究對象不同于自然科學(xué)的單純客觀世界。心理學(xué)研究的是活生生的“人”。作為心理學(xué)研究對象的“人”的復(fù)雜性,遠(yuǎn)非單純可觀察、可量化、可實(shí)驗(yàn)的自然科學(xué)方法可以達(dá)成。作為心理學(xué)研究對象的“人”,兼具了自然、社會、精神等多個(gè)維度,研究對象的復(fù)雜性決定了我們不能采用自然科學(xué)的單一向度來研究多維世界中的“人”。以構(gòu)造主義與行為主義為例。鐵欽納的構(gòu)造主義主張研究意識的元素,將意識分為許多元素,但忽視了意識現(xiàn)象的整體性。最終被認(rèn)為進(jìn)行的是一些瑣屑而沒有價(jià)值的研究,并被批評為元素主義。而行為主義心理學(xué)則為了客觀性、可觀察性、可重復(fù)性,主張心理學(xué)研究的對象是可量化的行為,通過動物行為來類推人的心理。把原本應(yīng)是心理學(xué)研究對象的意識踢出心理學(xué)之外,被其他心理學(xué)家批評為“在倒洗澡水的過程中將孩子一起倒掉了”。心理學(xué)對于科學(xué)的過度執(zhí)著追求,使得研究者忽視了原本應(yīng)當(dāng)研究的主題。過度的科學(xué)性追求,容易造成研究者帶著先入之見來展開研究。因此導(dǎo)致研究結(jié)果發(fā)現(xiàn)的總是心理學(xué)這門科學(xué)所預(yù)期的,使得研究結(jié)果滲透著研究者的先入之見。同時(shí)對于“科學(xué)”的過分追求,也造成了心理學(xué)的異化。使得“科學(xué)性”、“科學(xué)與否”成為評判心理學(xué)研究成果的唯一標(biāo)準(zhǔn),使得心理學(xué)越發(fā)失去生活效度與現(xiàn)實(shí)解釋力,造成心理學(xué)研究的僵化。

西方心理學(xué)的“科學(xué)”情結(jié)批判

西方心理學(xué)基于科學(xué)方法而自我確立,并因此成就了心理學(xué)這一學(xué)科本身。但是,在心理學(xué)的發(fā)展過程中卻表現(xiàn)為一種異化式的“科學(xué)”情結(jié)與科學(xué)追尋。因此,對于西方心理學(xué)的“科學(xué)”情結(jié)有必要加以批判性地反思。由于西方心理學(xué)所持有的“科學(xué)”情結(jié),使得“科學(xué)”成為評判心理學(xué)價(jià)值的近乎唯一的標(biāo)準(zhǔn)。使得如果不符合“科學(xué)”的規(guī)矩,那么就只能處于非主流的邊緣地位。導(dǎo)致心理學(xué)為了科學(xué)的方法,忽視甚至漠視所要研究的主題。使得心理學(xué)被批評為元素主義、原子主義、還原主義,忽視了現(xiàn)實(shí)中活生生的人的整全心理。而且,最要緊的是,西方科學(xué)心理學(xué)無法在完全采用物理學(xué)實(shí)驗(yàn)方法的同時(shí),而不采納其內(nèi)在的自然主義觀點(diǎn)及其信仰中固有的哲學(xué)問題。可以說,對物理學(xué)的羨慕已經(jīng)成為20世紀(jì)心理學(xué)的主要特征。早期的心理學(xué)家紛紛效仿物理學(xué)與生物學(xué)的研究模式,這些原無可厚非。但是,心理學(xué)為了科學(xué)方法的追尋而舍棄了所要研究的真正問題。而一旦付出過度異化式的科學(xué)追尋,那么它自身的境地便岌岌可危。心理學(xué)作為學(xué)科的建立主要得益于自然科學(xué)方法的采用及“科學(xué)”目標(biāo)的確立。然而即使到今天,心理學(xué)依然無法成為真正意義上的“科學(xué)”,使得心理學(xué)的自然科學(xué)情結(jié)無法得到完全的實(shí)現(xiàn)。從科學(xué)發(fā)展歷程來看,科學(xué)方法是科學(xué)實(shí)現(xiàn)的一個(gè)保障,而科學(xué)精神才是真科學(xué)的體現(xiàn)。心理學(xué)以科學(xué)方法實(shí)現(xiàn)了自身客觀性的進(jìn)步,但同時(shí)更需要對自身的研究對象有著清晰的認(rèn)識。成熟的自然科學(xué)對自身的研究對象與研究主題有著清晰的認(rèn)識,有著較為成熟統(tǒng)一的研究范式。心理學(xué)在自身的發(fā)展過程中則一度為了實(shí)現(xiàn)所謂的科學(xué)性、客觀性,而拋棄了意識的研究主題。使得心理學(xué)在“科學(xué)”的遮蔽之下失去了本該研究的東西,因而它的科學(xué)精神也變得令人質(zhì)疑。由于意識的復(fù)雜性,使得心理學(xué)雖然采用自然科學(xué)的研究方法,卻無法達(dá)到自然科學(xué)般的客觀成就。

篇10

有一種觀點(diǎn)認(rèn)為,的自然觀是恩格斯創(chuàng)立的,即辯證唯物主義自然觀,并把它僅僅理解為對自然界發(fā)展辯證性的一種肯定和描述(注:AntonioGramsci.SelectionsfromthePrisonNotebooksofAntonioGramsci.London:LawrenceandWishartPress.1971.372、445-446;A.施密特:《馬克思的自然概念》,商務(wù)印書館1988年版;LouisAlthusser.ReadingCapital.London.1970.)。這種認(rèn)識不僅否定了馬克思個(gè)人的理論貢獻(xiàn),而且導(dǎo)致了對馬克思和恩格斯自然觀豐富內(nèi)涵的曲解,也妨礙了對恩格斯自然哲學(xué)探索中許多問題的科學(xué)闡釋。

這種偏見的形成,除了對的自然觀思想缺乏認(rèn)識外,其主要原因是由于人們對自然觀本質(zhì)性內(nèi)涵的片面理解,把它局限為自然界客觀圖景的描繪,忽視了他們站在實(shí)踐的人的立場上去看待統(tǒng)一的自然界這一時(shí)代主題。事實(shí)上,馬克思、恩格斯自然觀的創(chuàng)立和發(fā)展,首先是研究方法的更新,從而根本改變了人們對自然觀的理解,自然不再是與人對立和分離的存在,而是與人一體化的有機(jī)整體的一部分。

本文無意對自然觀作一全面的分析,只是對馬克思和恩格斯各自研究方式和基本觀點(diǎn)的差異作些解釋說明。

馬克思恩格斯對自然進(jìn)行考察的社會背景及理論基礎(chǔ)

19世紀(jì)中葉,自然科學(xué)的迅速發(fā)展,使馬克思、恩格斯注意到了對自然科學(xué)成果的熟悉和利用,但他們關(guān)注的重心和角度并不完全相同,馬克思更多地強(qiáng)調(diào)人類自然科學(xué)在社會實(shí)踐活動中的作用,而恩格斯則致力于闡發(fā)與自然科學(xué)知識對應(yīng)的自然界各領(lǐng)域間的普遍聯(lián)系和有機(jī)發(fā)展。

為了論證和深化他們在《關(guān)于費(fèi)爾巴哈的提綱》等論著中提出的基本觀點(diǎn),從1858年以后,這兩位歷史巨人分別在不同的研究領(lǐng)域付出了自己的勞動和心血,馬克思集中于通過經(jīng)濟(jì)學(xué)將辯證法引入人類社會建立一種辯證的社會歷史觀,而恩格斯則試圖通過解釋各種自然科學(xué)理論將辯證法引入自然界,建立一種辯證的自然觀。

馬克思、恩格斯自然觀是在對機(jī)械論自然觀與德國自然哲學(xué)的批判和超越的基礎(chǔ)上創(chuàng)立的。相對而言,由于機(jī)械論自然觀在當(dāng)時(shí)自然科學(xué)研究中影響較大,再加上德國自然哲學(xué)比較注重運(yùn)用自然科學(xué)成果揭示自然現(xiàn)象間的辯證聯(lián)系,因此,恩格斯比馬克思對二者有著較多的繼承和吸收。

馬克思、恩格斯自然觀的研究的確有思路的差異,但卻是以他們考察方式的根本性一致為前提的,這種一致并不意味著他們?nèi)坷碚撚^點(diǎn)的相同,并不能否認(rèn)他們在自然問題的研究中有著不同的側(cè)重,他們的親密合作本身就包含著合理的分工,雖然他們在性格、氣質(zhì)、工作方法和學(xué)術(shù)興趣上有著各自的特點(diǎn),并在一定程度上影響著各自研究問題的重點(diǎn)和觀察的視角,但“要想把這兩位朋友的成就截然分開,即使他們自己也是辦不到的”(注:曼克利姆:《恩格斯文獻(xiàn)傳記》,湖南人民出版社1985年版,第25頁。)。因此,對這兩位密切相關(guān)的思想家不能作簡單孤立的分析。

馬克思、恩格斯自然觀理論的創(chuàng)立是通過兩條途徑達(dá)到的。這就是對人與自然關(guān)系狀況的現(xiàn)實(shí)把握和對自然科學(xué)認(rèn)識的哲學(xué)概括,而這些始終是兩人長期共同努力研究的成果。

馬克思、恩格斯的人與自然統(tǒng)一的基本立場,決定了他們自然觀基本點(diǎn)的一致。從歷史的角度看,人與自然的統(tǒng)一是一個(gè)漫長的過程:自然界物質(zhì)運(yùn)動形成經(jīng)過長期的從低級到高級、從單純的機(jī)械運(yùn)動到有機(jī)生命的存在的自然進(jìn)化,才發(fā)展出能思維、從事創(chuàng)造活動的人,這是自然界自身的有機(jī)演變,最后達(dá)到人與自然的共存;從現(xiàn)實(shí)的角度看,人與自然的統(tǒng)一是以實(shí)踐為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)的:人類社會形成后,自然史和人類史就有機(jī)地結(jié)合在一起了,逐漸達(dá)到現(xiàn)實(shí)的統(tǒng)一。馬克思、恩格斯曾明確地指出:“我們僅僅知道一門唯一的科學(xué),即歷史科學(xué)。歷史可以從兩方面考察,可以把它劃分為自然史和人類史,但這兩個(gè)方面是密切相關(guān)的,只要有人存在,自然史和人類史就彼此相互制約。”(注:《馬克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社1956年版,第29頁。)

馬克思理解的自然

馬克思對“自然界”的理解,不單純從客體的或直觀的方面出發(fā),而是從實(shí)踐——工業(yè)的角度出發(fā):“在人類歷史——人類社會的生產(chǎn)活動——中生成的自然界是人的現(xiàn)實(shí)的自然界;因此,通過工業(yè)而形成——盡管以一種異化的形式——的那種自然界,才是真正的、人類學(xué)的自然界。”“工業(yè)是自然界同人之間,因而也是自然科學(xué)同人之間的現(xiàn)實(shí)的歷史的關(guān)系。因此,如果把工業(yè)看成人的本質(zhì)力量的公開的展示,那么,自然界的人的本質(zhì),或者人的自然的本質(zhì),也就可以理解了。”(注:馬克思:《1844年經(jīng)濟(jì)學(xué)——哲學(xué)手稿》,人民出版社1979年版,第82-83、50-51頁。)“因?yàn)槿撕妥匀唤绲膶?shí)在性,即人對人來說作為自然界的存在以及自然界對人來說作為人的存在,已經(jīng)變成實(shí)踐的、可以通過感覺直觀的,所以,關(guān)于某種異己的存在物、關(guān)于凌駕于自然界和人之上的存在物的問題,即包含著對自然界和人的非實(shí)在性的承認(rèn)的問題,在實(shí)踐上已經(jīng)成為不可能的了。”(注:《馬克思恩格斯全集》第42卷,人民出版社1979年版,第121頁。)很明顯,他肯定了通過工業(yè)所形成的自然界體現(xiàn)著人的本質(zhì)力量,是屬人的自然界,在這種屬人的對象世界中,真實(shí)地體現(xiàn)了人的主體性和對象的客觀性的統(tǒng)一。

在考察人與自然的關(guān)系時(shí),馬克思首先強(qiáng)調(diào)指出,人和自然的關(guān)系實(shí)際是人類社會和自然的關(guān)系,而不是人和外部世界的關(guān)系。例如,世界不同國家的自然神話所表達(dá)的對自然的看法有異曲同工之妙,這是當(dāng)時(shí)人類的社會狀況決定的。馬克思說:“這種自然宗教或?qū)ψ匀唤绲奶囟P(guān)系,是受社會形態(tài)制約的,反過來也是一樣。這里和任何其他地方一樣,自然界和人的同一性也表現(xiàn)在:人們對自然界的狹隘的關(guān)系又制約著他們對自然界的狹隘的關(guān)系,這正是因?yàn)樽匀唤鐜缀踹€沒有被歷史的進(jìn)程所改變;但是,另一方面,意識到必須和周圍的人們來往,也就是開始意識到人一般地是生活在社會中的。”(注:《馬克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社1956年版,第35頁。)馬克思在此向人們揭示出這樣一條深邃的哲理:人們在不同社會歷史階段上所形成的社會關(guān)系決定了人們自然觀的迥異,越是生活在原始的、封閉的社會關(guān)系中的人們,越容易產(chǎn)生狹隘的自然崇拜,即他們對自然的認(rèn)識只是從滿足自己及家人的生存需要出發(fā),對自然價(jià)值的了解當(dāng)然也是膚淺的。隨著人類社會發(fā)展到資本主義階段,資本的魔力才造就了一個(gè)新的社會形態(tài),“與這個(gè)社會階段相比,以前的一切社會階段都只表現(xiàn)為人類的地方性發(fā)展和對自然的崇拜。只有在資本主義制度下,自然界才不過是人的對象,不過是有用物”(注:《馬克思恩格斯全集》第46卷,人民出版社1980年版,第20頁。)。因此,人與人的關(guān)系作為人與自然關(guān)系的補(bǔ)充和擴(kuò)大,構(gòu)成了人與自然關(guān)系的另一個(gè)方面。這兩對關(guān)系是相互制約的,人與人關(guān)系是人與自然關(guān)系得以存在的必要前提;同時(shí),人與人的關(guān)系只有在人和自然的關(guān)系中才有其現(xiàn)實(shí)意義,人“不僅使自然物質(zhì)發(fā)生形式變化,同時(shí)還在自然物中實(shí)現(xiàn)自己的目的”,人對自然的實(shí)際關(guān)系形式的變化是:人為自然的奴仆——人與自然的對抗——人與自然的協(xié)調(diào)發(fā)展——自然的人化和人的自然化,反映了人與人關(guān)系的文化進(jìn)展,同時(shí)也是人的生產(chǎn)實(shí)踐和經(jīng)濟(jì)活動的結(jié)果,體現(xiàn)了人自己的創(chuàng)造性。這樣,馬克思將人和自然的關(guān)系具體化為生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系之間的聯(lián)系,從而在人的現(xiàn)實(shí)關(guān)系的規(guī)律中尋找人與人之間關(guān)系的最好解決辦法。

馬克思注意從人的社會性這一根本出發(fā)點(diǎn)來分析人與自然的關(guān)系,指出只有合理地解決人與人之間的關(guān)系,才能最有效地解決人和自然的關(guān)系,社會才能以最佳的組織形式和自然進(jìn)行物質(zhì)變換的實(shí)踐,才能使人和自然長期穩(wěn)定地協(xié)調(diào)發(fā)展。從這一原則出發(fā),馬克思從哲學(xué)的角度對人與自然的關(guān)系作了進(jìn)一步的科學(xué)揭示,其基本點(diǎn)是:第一,人“在其現(xiàn)實(shí)上,它是一切社會關(guān)系的總和”(注:馬克思:《關(guān)于費(fèi)爾巴哈的提綱》,《馬克思恩格斯選集》第1卷,人民出版社1995年版,第60頁。);第二,人和自然存在有機(jī)聯(lián)系,“盡管人的物質(zhì)生活和精神生活與自然界聯(lián)系在一起,但這些僅僅意味著自然界是和它自己聯(lián)系在一起,因?yàn)槿吮旧砭褪亲匀唤绲囊徊糠帧保坏谌瑥?qiáng)調(diào)了實(shí)踐在人與自然關(guān)系中的中介作用,“環(huán)境的改變和人的活動的一致,只能被看作是并合理地解釋為革命的實(shí)踐”。

在馬克思看來,自然史不過是構(gòu)成其歷史觀的自然科學(xué)根據(jù),而他的歷史觀卻把人類社會史看成是他的主要運(yùn)用領(lǐng)域。對于自然界來說,只有在以有意識的主體所創(chuàng)造的人類歷史為前提的時(shí)候,才能談得上自然史。自然史是人類歷史溯往的延伸,人類用一切打上社會文化烙印的范疇,去把握以往的再也不能回復(fù)的自然;人類也不得不用同一范疇去把握還沒有作為為我之物所占有的自然領(lǐng)域。反過來,對于人類的歷史來說,“全部歷史都是為了使‘人’成為感性意識的對象和使‘作為人的人’的需要成為(自然的、感性的)需要所作的準(zhǔn)備。歷史本身是自然史的一個(gè)現(xiàn)實(shí)的部分”(注:《馬克思恩格斯選集》第1卷,第82頁。)。

思維的運(yùn)動在馬克思那里決不只是對事物的單純的反映;進(jìn)行反映的意識同時(shí)是人的“實(shí)踐批判”活動的一個(gè)要素,因?yàn)樗枷胱鳛楝F(xiàn)實(shí)的本質(zhì)之組成部分,總是潛入被思想所反映的現(xiàn)實(shí)。換句話說,由于實(shí)踐主體或生產(chǎn)者總是使認(rèn)識對象或勞動對象,即自然界或物質(zhì)材料與自己處于相互作用的過程和關(guān)系中,所以,在任何時(shí)候都不應(yīng)該說物質(zhì)對象或自然界是最高的存在原則;人在實(shí)踐或勞動過程中,所接觸的物質(zhì)“本身”也從來都不是絕對的抽象,相反總是僅僅接觸和處理有關(guān)物質(zhì)的具體的、并從量和質(zhì)、時(shí)間和空間、運(yùn)動和速度等方面都給予具體規(guī)定了的存在形態(tài);物質(zhì)的普遍性對于意識的獨(dú)立性來說,只存在于具體的、特殊的東西中,所謂的本源性物質(zhì)或存在物的本源根據(jù)只存在于人的社會實(shí)踐和意識相互關(guān)聯(lián)的關(guān)系和相對性中。

馬克思對恩格斯自然科學(xué)的哲學(xué)研究是十分支持的,對他在給馬克思的信中提出的自然科學(xué)各學(xué)科之間和自然界物質(zhì)運(yùn)動形式的內(nèi)在聯(lián)系等基本看法也表示理解。

馬克思在1876年致威廉·李卜克內(nèi)西的信中提到:“現(xiàn)在恩格斯正忙于寫他的批判杜林的著作,這對他來說是一個(gè)巨大的犧牲,因?yàn)樗坏貌粸榇硕懜又匾枚嗟闹鳌!边@封信表明了馬克思對恩格斯自然科學(xué)哲學(xué)研究工作重要性的認(rèn)識。他認(rèn)為,恩格斯從事自然科學(xué)所體現(xiàn)的辯證性思想研究是十分必要的,用辯證思維方法分析整理自然科學(xué)各學(xué)科的材料,對于深化具體他和恩格斯早期的唯物辯證的自然觀具有重大的意義。但馬克思的理論研究的側(cè)重面決定了《資本論》的寫作整理占用他大部分的精力,因此,他曾嚴(yán)肅地說:“我沒有時(shí)間對此進(jìn)行認(rèn)真思考,并和權(quán)威們商量,所以我不敢冒昧地發(fā)表自己的意見。”(注:《馬克思恩格斯全集》第33卷,人民出版社1979年版,第86-87頁。)

恩格斯的自然觀

恩格斯在與馬克思一起完成對人與世界的主客體對象關(guān)系的認(rèn)識后,達(dá)到了對自然實(shí)踐唯物理解的新水平。在他看來,對自然界的理解當(dāng)然離不開人類實(shí)踐活動及其歷史發(fā)展,但人類知性認(rèn)識及其成果——自然科學(xué)有著直接的重要意義,它反映了一個(gè)時(shí)代人類把握自然的能力和水平。因而,當(dāng)馬克思從勞動實(shí)踐方面對人與自然關(guān)系做出深入闡釋的時(shí)候,恩格斯選擇了當(dāng)時(shí)已取得很大發(fā)展的自然科學(xué),進(jìn)行哲學(xué)高度上的總結(jié)。這就是說,恩格斯與馬克思一樣,都是在從事他們自然觀的深化工作,只是力求從認(rèn)識角度闡明人與自然的統(tǒng)一性。

恩格斯《自然辯證法》的出版曾在西方世界引起截然不同的激烈爭論,一方認(rèn)為該書是辯證唯物主義自然觀的淵源,另一方則認(rèn)為是向哲學(xué)自然本體論的回歸。

從20年代開始,西方者就喊出了“回到馬克思”的口號,他們強(qiáng)調(diào)人的意志思想在社會實(shí)踐活動中的重要作用,力圖恢復(fù)馬克思學(xué)說中人本主義的內(nèi)容,因而大都反對自然界外在的消極的描述和對社會歷史發(fā)展必然性的解釋(注:A·施密特:《馬克思的自然概念》,商務(wù)印書館1988年版;K·科西克:《具體的辯證法》,社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社版。)。這就使他們努力發(fā)掘馬克思思想中主體作用的觀點(diǎn),甚至用某些唯心主義看法重新釋讀馬克思的理論,同時(shí)對恩格斯、列寧的自然辯證法和反映論進(jìn)行了批評,進(jìn)而得出了恩格斯自然觀同馬克思哲學(xué)立場有根本分歧的結(jié)論(注:LouisAlghusser.ReadingCapital.London:1970,56-59.)。

應(yīng)該說,西方者著眼于對人與自然關(guān)系的本質(zhì)和理解,在反對僵死的機(jī)械的自然觀這方面,確實(shí)提出了系統(tǒng)的和不乏新見的啟示,但他們采取的把恩格斯與馬克思對立的考察方式,導(dǎo)致了理論體系明顯的疏漏與缺陷。

《自然辯證法》是一部未完成的手稿,但具有大思想家手稿的共同特點(diǎn):既有不周全、不完備之處,又燃燒著長期引發(fā)人們思維烈焰的火種,而且,它還是一部內(nèi)在結(jié)構(gòu)完整的著作。在該著作中,恩格斯大量采用了19世紀(jì)自然科學(xué)的新材料,但并不是對這些材料的百科全書式的整理,而是依據(jù)這些材料所表現(xiàn)的人類思想(科學(xué)知識就是人類思想的結(jié)晶)進(jìn)行歷史的、辯證的哲學(xué)論述。恩格斯所說的對科學(xué)材料進(jìn)行“整理”,主要是從科學(xué)本身的歷史發(fā)展來談的。他把18世紀(jì)以前的自然科學(xué)稱為“搜集材料的科學(xué)”,19世紀(jì)以來的自然科學(xué)是“整理材料的科學(xué)”。前者是關(guān)于“既成事物”的科學(xué),后者是“過程”與“系統(tǒng)聯(lián)系”的科學(xué);前者研究“存在”,后者探索“發(fā)生”。(注:恩格斯:《路得維希·費(fèi)爾巴哈和德國古典哲學(xué)的終結(jié)(四)》,《馬克思恩格斯選集》第4卷,人民出版社1995年版,第245頁。)

在科學(xué)新成果基礎(chǔ)上產(chǎn)生的恩格斯的自然辯證法哲學(xué),包含了自然界圖景的描繪,但這不是舊的自然哲學(xué)體系。恩格斯十分明確地申述了自然辯證法“以近乎系統(tǒng)的形式描繪出一幅自然界聯(lián)系的清晰圖畫”與舊的自然哲學(xué)描繪這樣一幅總的圖畫的原則區(qū)別。認(rèn)為自然哲學(xué)只能用“理想的幻想的聯(lián)系來代替尚未知道的現(xiàn)實(shí)的聯(lián)系,用臆想來補(bǔ)充缺少的事實(shí),用純粹的想象來填補(bǔ)現(xiàn)實(shí)的空白”,而當(dāng)現(xiàn)代的自然辯證法為科學(xué)家所接受以后,“自然哲學(xué)就最終被清除了。任何使它復(fù)活的企圖不僅是多余的,而且是一種退步”。(注:恩格斯:《路得維希·費(fèi)爾巴哈和德國古典哲學(xué)的終結(jié)(四)》,《馬克思恩格斯選集》第4卷,人民出版社1995年版,第246頁。)

恩格斯自然觀的最大貢獻(xiàn),在于他批判地吸收和繼承了前人在哲學(xué)和自然科學(xué),尤其是宇宙學(xué)、生物學(xué)方面的成果,立足于唯物主義和辯證法的基本立場與方法,建立起一個(gè)有別于一切唯心主義、形而上學(xué)、經(jīng)驗(yàn)方義和宗教神學(xué)的自然體系。這一體系的基本內(nèi)容概括為世界的存在是它的統(tǒng)一性的前提,但世界的統(tǒng)一性并不在于存在;物質(zhì)世界的一切存在的基本形式是空間和時(shí)間;運(yùn)動是物質(zhì)的存在方式;宇宙是一個(gè)不斷運(yùn)動、變化和發(fā)展的過程,是一個(gè)相互聯(lián)系、相互作用的整體系統(tǒng);辯證法的規(guī)律是從自然界和人類社會歷史中抽象出來的自然界的實(shí)在的發(fā)展規(guī)律

可見,在恩格斯那兒,自然辯證法是對自然界作為“歷史發(fā)展過程”的理解,既然施密特等人也曾經(jīng)多次承認(rèn)過自然物質(zhì)的客觀性和規(guī)律性,那么,當(dāng)恩格斯用自然辯證法的形式把這些規(guī)律闡述出來時(shí),就應(yīng)如實(shí)地肯定這種哲學(xué)的積極意義。

恩格斯的自然觀與馬克思的自然觀的互文性

恩格斯在全力以赴地進(jìn)行自然辯證法的研究的同時(shí),并沒有拋棄他自己在早年撰寫政治經(jīng)濟(jì)學(xué)批判“天才大綱”時(shí)對抽象唯物主義的機(jī)械的自然觀所采取的批評立場。相反,在主張自然與人類實(shí)踐的社會歷史相統(tǒng)一這個(gè)理論問題上,恩格斯與馬克思是一致的。他堅(jiān)定不移地反對自然主義的歷史觀,指出這種理論的錯誤在于認(rèn)為只是自然作用于人,只是自然界到處在決定人的歷史發(fā)展,它忘記了人也反作用于自然界,改變自然界,為自己創(chuàng)造新的生存條件。

他把人對自然界的反作用看作人與動物的一個(gè)根本的區(qū)別:動物的生產(chǎn)“對周圍自然界的作用在自然界面前只等于零。只有人才辦得到給自然界打上自己的印記,因?yàn)樗麄儾粌H遷移動植物,而且也改變了他們所居住地的面貌、氣候,甚至還改變了動植物本身,以致他們活動的結(jié)果只能和地球的普遍滅亡一起消失。”(注:恩格斯:《自然辯證法》,《馬克思恩格斯選集》第4卷,人民出版社1995年版,第274頁。)

恩格斯對人與自然關(guān)系的哲學(xué)認(rèn)識中包括兩個(gè)方面:一是自然辯證法,自然界自身的普遍聯(lián)系與運(yùn)動發(fā)展;二是實(shí)踐辯證法,即人類與自然間的相互作用、相互影響。在恩格斯那兒,二者是由自然向人類的歷史生成統(tǒng)一起來的,并不存在對某一方面的過分重視。版權(quán)所有

恩格斯認(rèn)為,人與自然對象性關(guān)系的形成首先取決于人類自身活動的特點(diǎn),“日耳曼人移入時(shí)期的德意志的‘自然界’,現(xiàn)在剩下的已經(jīng)微乎其微了。地球的表面、氣候、植物界、動物界以及人本身都發(fā)生了無限的變化,并且這一切都是由于人的活動,而德意志的自然界在這一期間未經(jīng)人的干預(yù)而發(fā)生的變化,簡直微小得無法計(jì)算”(注:恩格斯:《自然辯證法》,《馬克思恩格斯選集》第4卷,第329-330頁。)。這種認(rèn)識與他和馬克思從唯物史觀立場出發(fā)對人與自然關(guān)系的論述是完全一致的。恩格斯從自然的歷史角度立論,正好構(gòu)成與馬克思的人化自然思想的相互銜接。

恩格斯熱愛自然,又重視歷史。他在給英國地質(zhì)學(xué)家蘭普盧的信中表示:歷史“比起自然來甚至更加宏偉壯觀”;“歸根到底,自然和歷史——這是我們在其中生存、活動并表現(xiàn)自己的那個(gè)環(huán)境的組成部分”(注:《馬克思恩格斯全集》第39卷,第63-64頁。)。正因?yàn)樽匀唤缗c人類歷史的實(shí)踐活動緊緊聯(lián)結(jié),所以恩格斯幾次提醒人類要注意正確地對待自然界:“我們必須時(shí)時(shí)記住:我們統(tǒng)治自然界,決不像征服者統(tǒng)治異民族一樣,決不像站在自然界以外的人一樣,——相反地,我們連同我們的肉、血和頭腦都是屬于自然界、存在于自然界的;我們對自然界的整個(gè)統(tǒng)治,是在于我們比其他一切動物強(qiáng),能夠認(rèn)識和正確運(yùn)用自然規(guī)律。”(注:《馬克思恩格斯全集》第39卷,第209、159頁。)

談到自然界時(shí),恩格斯并未有意地設(shè)定抽象的“物質(zhì)”,因?yàn)槲镔|(zhì)這個(gè)范疇是唯物主義對外部存在的主觀概括,它只有與意識在實(shí)踐的歷史進(jìn)程中對立時(shí)才具有相對的意義,恩格斯不認(rèn)為存在著某種獨(dú)立的“物質(zhì)的物質(zhì)”:“當(dāng)我們把各種有形體地存在著的事物概括在物質(zhì)這一概念下的時(shí)候,我們是把事物的質(zhì)的的差異撇開了。因此,和特定的、存在著的物質(zhì)不同的作為物質(zhì)的物質(zhì),不是感性存在著的東西。如果自然科學(xué)企圖尋找統(tǒng)一的作為物質(zhì)的物質(zhì),企圖把質(zhì)的差異歸結(jié)為同一的最小粒子的結(jié)合上的純粹量上的差異,那么,這樣做就等于不要求看到櫻桃、梨、蘋果,而要求看到作為水果的水果。”(注:《馬克思恩格斯全集》第20卷,第589頁。)這當(dāng)然不是否定客觀存在,而是說明我們對客觀物質(zhì)世界的反映具體存在于歷史變動的自然和社會發(fā)展中,人類在一定的動態(tài)實(shí)踐歷史運(yùn)動中認(rèn)識自然及其本質(zhì)只能是一個(gè)“長期歷史經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)物”,“我們只能在我們時(shí)代的條件下進(jìn)行認(rèn)識,而且這些條件達(dá)到什么程度,我們便認(rèn)識到什么程度”(注:《馬克思恩格斯全集》第20卷,第672頁。)。這種條件正是由于實(shí)踐水平的不斷提高,人能夠不斷建構(gòu)著人的不斷轉(zhuǎn)換的歷史的自然世界圖景。

熱門標(biāo)簽

自然科學(xué)論文 自然辯證法 自然美 自然科學(xué)基礎(chǔ) 自然地理學(xué) 自然科學(xué) 自然資源 自然觀 自然生態(tài)論文 自然段 心理培訓(xùn) 人文科學(xué)概論